2021年08月30日

こんにちは、歯科衛生士の川嶌です!

今回はMTAセメントについて、お話しさせていただきます。

虫歯が深くなって神経にまで達している場合、治療のひとつとして「抜髄(ばつずい)」いわゆる歯の神経を取るという処置が必要になります。

しかし、歯の神経を取ると歯がもろくなったり、虫歯の再発に気づきにくいことが原因で歯の寿命が短くなったりなどのデメリットがあります。

ご自身の歯を末永く残すには、できるかぎり神経を取り除かないことが大切です。

そこで近年注目されているのが、MTAセメントを使用した歯の神経の保存治療です。

- MTAセメントとはMineral Trioxide Aggregateの頭文字をとったもので、歯科用の水硬性セメント。ケイ酸三カルシウム、ケイ酸二カルシウム、酸化ビスマス、石膏などが主な成分です。

MTAセメントは強アルカリ性(PH12)で、強い殺菌作用をもち、口腔内のように水分の多い状態でも硬化する性質を持っています。

- どんな治療に使われるの?

- 歯の中の神経にまで達した深い虫歯の場合、神経を取る治療を行わないといけなくなります。しかし歯の神経を取ると、①歯がもろくなる、②虫歯の再発に気づきにくいため結果的に抜歯が必要になってしまう、③大きく削るため歯の強度が弱くなる、などの理由により、歯の寿命が短くなる可能性が高くなります。

MTAセメントを使用した治療は、このような根管治療を回避し、できるだけご自身の歯を長持ちさせるとして、最近注目されている治療方法です。具体的には露出した神経や血管をMTAセメントで覆うことによって歯の神経を残します。

- 【MTAセメントの成分】

- 主に、ケイ酸三カルシウム、ケイ酸二カルシウム、酸化ビスマス、石膏など

- 【MTAセメントでできること】

- ⚫️殺菌作用があり、デンチンブリッジ(保護層)ができるため、歯の神経を取らなくてはならない場合でも神経を残せる可能性が高くなります。歯の根っこの中の治療、いわゆる根管治療に通常使用する水酸化カルシウムでもデンチンブリッジは形成されますが、MTAセメントのほうが良質なものができます。

- ⚫️穴が開いてしまった歯(パーフォレーション)や、ヒビが入ってしまった歯は通常抜歯する可能性が高いのですが、MTAセメントで穴やヒビを封鎖して、抜歯を回避できる場合があります。

- ⚫️根管治療(歯の根っこの治療)をしても、なかなか痛みや違和感が取れなかったり、排膿が止まらなかったりして、治癒しないことがあります。そうなると多くの場合は、抜歯せざるを得ないのですが、MTAセメントを使用することで抜歯をせずに治すことができます。

- 【MTAセメントのメリット】

- ⚫️水、組織液などで濡れている状態でも硬化する口の中は水分、組織液、血液などで湿った状態です。ほかのセメントは、通常湿った状態だと固くならなかったり、接着力が低下したりしますが、MTAセメントは濡れている状態でも硬化します。

- ⚫️強い殺菌作用をもっている

MTAセメントは強アルカリ性(PH12)で、強い殺菌作用をもっています。 通常ほとんどの細菌は、PH9.5で破壊されます。

- ⚫️生体親和性が高い

MTAセメントは体の中に入れても悪い影響の少ない、体にやさしい素材です。

- ⚫️セメントが硬化するときに膨張する

MTAセメントは硬化するときに膨張します。そのため、より緊密に患部を封鎖することが可能になります。

- ⚫️良質なデンチンブリッジ(保護層)が形成される

MTAセメントを使用すると良質なデンチンブリッジ(保護層)が形成されます。それによって患部に細菌が入り込むのを食い止める効果も期待できます。

- 【MTAセメントのデメリット】

- ⚫️変色する場合があります。

- ⚫️非常に高価です。1グラムあたりが金よりも高価になります。

- ⚫️ほとんどのケースで保険適用外となります。

- ⚫️根管内に入れた場合、固いので除去が困難になります。

- ⚫️扱い方が少しむずかしく、操作性が悪くなります。

- 抜歯前の最後の一手に! MTAセメント

- 当院では、できるかぎりご自身の歯を残すことを大切に考えています。MTAセメントを使用した治療は、歯の根っこの中(根管内)に充填すると除去が困難なため、再度根管治療をするのがむずかしくなるという欠点はありますが、それ以上にメリットがたくさんあります。どうしても根管治療で治癒しないときの最後の一手として、抜歯の前に考えていただきたい治療方法です。また、根管治療(歯の根っこの治療)をしても治癒しない場合、治療済みの歯で、歯の中に土台(ポスト)が入っていてその除去が困難な場合などに、歯根端切除術という方法で治療するケースがあります。外科的な処置になりますが、このときにMTAセメントを併用すると、予後がよいと考えられます。神経を取ると歯の寿命は短くなります。また近年はインプラントがとても進歩し、流行しています。しかし、ご自身の歯に勝るものはありません。当院では、ご自身の歯をどう残すかを考えることが重要だと思っています。

そこで新しい治療方法としてご提案したいのが、MTAセメントを使用した歯の神経の保存治療です。MTAセメントは、本来抜髄(歯の神経を取ること)や抜歯をしないといけないケースでも、抜髄や抜歯をせずに虫歯を治癒させ得る、とてもよい素材です。わMTAセメントを使うことによってご自身の歯が残せるかもしれません。当院に通院中の患者様で、MTAセメントを使用したほうがよいケースはもちろんご案内いたします。また、他院にて神経を取るしかない、抜歯してインプラントにするしかないといわれた方もお気軽にご相談ください。

また、ここでは簡潔な説明になっておりますので、わからない言葉や疑問に思ったことなど、些細なことでもどうぞお気軽にお問い合わせください(^o^)/

2021年08月22日

こんにちは!!

歯科助手・トリートメントコーディネーターの川上です。

今回は、親知らずについてお話したいと思います。

◎親知らずとは

親知らず(おやしらず)とは、大人の奥歯(大臼歯)の中で最も後ろに位置する歯であり、医学的には第三大臼歯が正式な名称で、智歯(ちし)とも呼ばれています。親知らずは最前方の前歯から数えて8番目にあり、永久歯(大人の歯)の中で最後に発育します。永久歯は通常15歳前後で生え揃いますが、親知らずは生える時期が10代後半から20代前半であり生えてくる時期も人それぞれであることが特徴です。時期同様、本数も人それぞれです。親に知られることなく生えてくる歯であることから、その名前の由来だとも言われています。親知らずは傾斜してまっすぐに生えてこなかったり、水平位に埋伏したりするなど、高頻度に萌出異常を起こします。親知らずが萌出異常を起こしやすい理由には、「昔の食生活が大きく関わっていると」されている。調理技術もなかったような大昔には、人間も木の実や生肉など、硬いものを中心に食べて生活していました。その為、食べ物はよく噛む必要があり、顎の骨もよく発達していた為、親知らずも正しい場所に生え、その役割を果たしていました。しかし調理技術も進歩し、柔らかいものを食べられるようになった為、人間の顎が小さくなっていってしまい、親知らずの生える場所がなくなってしまったのも原因の一つと考えられています。

親知らずは一番奥に位置するので、ブラッシングが行き届かず、虫歯になりやすい歯でもあります。

◎親知らずの生え方、種類

現在では、親知らずが正しく生えている人は3割程度で、残りの7割の人は親知らずが斜めに生えたり埋伏したりしています。

・正常

親知らず以外の歯と同じように、垂直に生えています。

・埋伏

歯茎の中に完全に埋まっている状態のです。

・半埋伏

斜めに生え出てきてしまったことで、歯茎から歯の一部が顔を出している状態のことです。

◎抜歯しないケース

親知らずが上下で正常に生えて噛み合っている場合は、特に抜く必要がありません。

親知らずが原因で不快症状が出たり、周りの歯に影響を与えるような場合は抜くことを考える必要があります。

◎抜歯した方がいいケース

・親知らずに虫歯や歯周病の進行が確認でき、腫れや痛みを繰り返している状態

・先天的な欠損や抜歯によって上下に噛み合う親知らずがない状態

・親知らずが手前の奥歯に向かって中途半端に生えている状態

横向きや斜めに生えると、歯肉が部分的に被ったままの状態になり、その部位は清掃が難しい為、不潔になり易く虫歯や歯周病、炎症のリスクを高めます。歯茎に埋まっているタイプは膿の袋を作るリスクがあります。

親知らずが原因で起きる歯肉の炎症を「智歯周囲炎」と呼びます。

それ以外にも、手前の奥歯との間に食べ物が詰まる場合や噛み合わせを悪くしている場合などの問題が見られる場合には、抜歯が必要になるケースがあります。

当院は、CTや痛みを感じにくくリラックスした状態を作り出す笑気麻酔や止血効果や傷の治りを促進するCGFという方法を使用することもできます。

親知らずが生えてきたり、困っていることがあればお気軽にご相談下さい。

2021年08月14日

皆さんこんにちは!

市川ビルさとう歯科医院 事務の青木です。

今回は舌(ベロ)のケアについてお伝えします(^^)/

いつも歯はキレイに磨いているけど舌は磨いてない…という方が意外と多いのではないでしょうか?

実は舌も汚れが溜まります。

そして磨かずにそのまま放置していると口臭の原因にもなったりしますので、歯と同様に定期的に磨く必要があります。

舌の上の汚れ 舌苔 について

舌が白く見えるのは生理的なものも含まれますが、舌苔がついていることもあります。

そもそも舌苔とは細菌や食べかすが固まって出来たものが、舌の表面に白く付着している状態の物をいいます。舌の表面は「舌乳頭(ぜつにゅうとう)」という細かい突起が密集しており、凹凸構造になっています。

細かい凹凸に入った汚れはうがいだけではなかなか取りづらく、歯ブラシなどを使わないと綺麗にすることが出来ません。

舌苔ができやすい人

舌苔が溜まりやすい方の特徴は、口の中が乾きやすい人がなりやすいです。ですので、

・タバコをよく吸う

・ストレスを感じる

・口呼吸 の方は比較的舌苔がつきやすいです。

舌のお掃除の方法

舌はやみくもに磨けばよいというわけではありません。

力いっぱい磨いてしまうと、下の表面が傷ついてしまい更に舌苔を増やす原因となってしまいます。

専用のブラシ(薬局などで販売しております)で奥から手前にかけて、優しくなでるように磨いていきます。

舌苔はすぐに取れるわけではないので、定期的に磨いてあげることでだんだんと取れていくかと思います。

磨いても取れない、口臭が気になるなどございましたら一度かかりつけの歯科医院などで相談してください。

当院では口臭を原因から解析し、しっかりとアプローチを行っております。お気軽にご相談ください。

2021年08月9日

おはようございます。

保育士の片岡です。

今日はホワイトニングについてご紹介したいと思います!!

ホワイトニングとは・・・

歯を削らずに漂白剤(主に過酸化水素)で化学的に白くするブリーチあるいはブリーチング(漂白)のことを指します。

変色した歯を白くする手段の1つです。

ホワイトニングには、「オフィスホワイトニング」と「ホームホワイトニング」があります。

〈オフィスホワイトニングとは・・・〉

専用の薬剤とライトを使って、歯科医院で行うホワイトニングです。

自宅でおこなうホワイトニングよりも高濃度の、ジェルやペースト状といったホワイトニング剤(主に過酸化水素や過酸化尿素)を使用します。

そのため、1回の施術でも効果が出やすいといった特徴があります。

(手順)

1.ブラシでの歯面清掃

2.歯の色の確認

3.開口器、マスクの装着

4.歯肉保護材塗布

5.ホワイトニング材塗布

6.光を照射

7.ホワイトニング材の除去

★5~7を数回繰り返します

※薬液により異なります

虫歯や歯石、着色などが見られる場合、オフィスホワイトニングを実施する前に治療や除去が必要になることがあります。

(メリット)

・高濃度のホワイトニング剤と特殊な光線を使用

すため、1回の施術でホワイトニング効果が得られることが多いです

セルフホワイトニングではできない白さを手に入れられます

・歯科科衛生士が施術してくれるため、ムラになる心配がほとんどありません

・施術中にしみるといった症状が出ても、対応する処置を施してもらえます

・事前に虫歯のチェックをすることで、自分では気づかなかった虫歯の早期発見や治療につながることがあります

・事前に歯石の除去をすることで、口内環境の改善や歯周病の予防効果が期待できます

(デメリット)

・自由診療(全額自己負担)のため、ホームホワイトニングと比べて費用が高くなることが多いです

・使用するホワイトニング剤の濃度が高いため、人によってはしみるといった症状が出ることがあります

・事前に虫歯の治療や歯石の除去を済ませなければならないことがあるため、希望するタイミングで施術を受けられないことがあります

・短期間で白い歯を手に入れられるが、後戻りも早い場合があります

〈ホームホワイトニングとは・・・〉

自宅でおこなうホワイトニングです。

専用のマウスピースにホワイトニング剤を流し込み、歯に装着します。

装着時間は、使用する薬剤の濃度や種類によって異なります。

装着時間を守らないと期待したような白さにならないため、患者さん自身で時間を管理する必要があります。

(メリット)

・自宅で簡単にホワイトニングができます

・自分の好きな時に、好きなペースで歯を白くすることができます

・マウスピースは繰り返し使用が可能です

・ホワイトニング後に専用のケースに保管しておけば、いつでも再度、始めることができます

(デメリット)

・白くなるまでに時間がかかる場合があります

・ホワイトニングの薬剤はかなり濃度が低いため、神経のない歯などは、健全歯に比べ、時間がかかることがあります

・ホワイトニング期間中は食べ物や飲み物に注意が必要です

〈デュアルホワイトニングとは・・・〉

オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを並行しておこなうことを、デュアルホワイトニングといいます。

オフィスホワイトニングやホームホワイトニングをそれぞれ単独でおこなうよりも、高いホワイトニング効果が期待できます。

ホワイトニングは1度行うと永遠に白いというわけではありません。

白さをキープしたい方は定期的に行うことをおすすめします。

ホワイトニングに興味がある方、やりたい方はお気軽にお声がけください。

2021年08月2日

2021年8月2日

皆様、はじめまして🙇♀️

歯科衛生士の田中です!

暑い日が続いていますが、体調などお変わりはないでしょうか☀️

今回は歯科医院が選ぶキシリトール入りのお菓子についてお話させて頂きたいと思います!!

🌷キシリトールとは

糖アルコールと呼ばれるものの1つで、お砂糖と同じくらいの強い甘みを持っています。

キシリトールは溶ける時に熱を奪うので、お口に含むとスーッとした冷たい感覚があります。そのため、キシリトールを使ったお菓子にはミント味が多く見られます🌱

🌷キシリトールは食べても虫歯にならないの?

キシリトールはむし歯の原因にはなりません!

本来むし歯は、お口の中のお砂糖を食べたむし歯菌が酸を出し、その酸が歯を溶かすことによって起こります。しかし、キシリトールはお砂糖ではないため、むし歯菌が酸を出すことができず、歯が溶かされないため、むし歯にならないのです。

また、キシリトールは甘味が強いので、それにより唾液も出やすくなります。

酸を作らないこと、そして、唾液の分泌を刺激して酸を中和することが、キシリトールがむし歯の原因にならない理由です。

🌷キシリトールによる効果

キシリトールには、「むし歯の発生や進行を防ぐ」という、他の糖アルコールにはない特徴的な効果があります。

キシリトールが入っているガムやタブレットを一定期間以上口の中に入れておくと、むし歯の原因となる歯垢が付きにくくなるだけでなく、虫歯になりかけた歯を元の状態に戻してくれる唾液の能力(再石灰化)を促してくれます。さらに、むし歯の原因菌の活動を弱めてくれる働きも持っています。

このような働きは、他の甘味料には見られない、キシリトールだけの効果です。

では、これからそんなキシリトールが入ったお菓子をいくつかご紹介させて頂きたいと思います!🍫🍭

🌷オススメのキシリトール入りのお菓子

〇リカルチョコレート

リカルチョコレートは、甘味がお砂糖ではなく全てキシリトールによって付けられているので、食べてもむし歯にならず、むし歯予防の効果があるチョコレートです✨

チョコが大好きなお子様はもちろん、歯磨きをした後に食べても問題ないので、就寝前に甘いものが食べたくなってしまう方にもオススメです🍫

〇POs-Ca F ガム

このガムは歯科医院の専売品のガムです🦷🪥

「POs-Ca ガム」という商品は、コンビニなどにも一般的に売られており、こちらのガムにもキシリトールが含まれているため、食べてもむし歯の原因となる酸を作らないガムです。

そのガムにフッ素がプラスされた物が、この「POs-Ca F ガム」になります✨

フッ素には、先程お話をした再石灰化を促す効果や、歯を溶けにくい性質に変えてむし歯への抵抗力を高める効果、更にむし歯菌の働きを弱める効果があるため、むし歯予防の大きな効果が期待できます!

これらのお菓子は当院でも販売をしておりますので、甘いものが食べたいけどむし歯が心配という方や、お子様のむし歯の心配をせずに甘いものを食べさせてあげたい!という方は、是非試してみてください✨

また、気になることがあればお近くのスタッフまで気軽にお声掛けください😊

2021年07月26日

みなさんこんにちは✨歯科衛生士の浜永です!

空の青さが真夏の到来を告げ、連日厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?☀️

今回は『神経のある歯と無い歯の違い』について お話しします!

まずヒトの歯は、エナメル質 象牙質 セメント質という3つの硬い組織と歯髄という軟らかい組織からなります。

その中で象牙質の中にある『歯髄 しずい』が歯の神経です。

《歯髄とは》

歯の中心部にある軟らかい組織で血管、リンパ管、神経に富んでいます。

《歯髄の役割》

- 歯髄を通して歯に栄養や酸素を送る。

- 外からの温冷刺激を痛みとして感知し、中枢に伝える。

- 細菌感染に対して免疫反応を起こす。

このように歯髄は健康な歯を維持する為に、大切な役割を担っております🦷✨

しかし、歯の外側から虫歯がどんどん進行し、細菌が神経まで達するとズキズキと何もしなくても痛むようになり、神経を取る処置が必要になります🤕

《神経の無い歯に起こること》

・歯が脆くなる

神経を取ったり、虫歯を取りきる為に歯を多く削ることが必要になります。そのために元の歯よりも神経を取った歯は、かなり小さくなってしまいます。しかしその歯には健康な時と同じ強さの力が今までと変わらず掛かる為、残っている歯の量が少ないとその負担に耐えきれず歯が割れてしまったりする事があります。

・再び虫歯になっても気づかない

神経を取ってしまうと虫歯による痛みなどにも気づく事ができない為、気づいた時には歯を抜かないといけない程、虫歯が進行している事があります。

・歯が変色する

神経を取り、時間が経つと神経がある時は健康だった歯に細菌が感染してしまい、歯はくすんだ茶色から黒っぽい色に変色してしまいます。神経を取る際の組織の取り残しや、出血した血が残っていると変色の原因となります。

・歯の寿命が低下する

神経を取ると上記に記載した要因が重なり、歯の寿命が約10年短くなり生存期間は5年から30年短くなると言われています。

このように神経のある歯と無い歯では神経がある歯の方が長く健康な歯を保つ事ができます💪✨その為に、定期的なメインテナンスでお口の中を清潔に保ち虫歯や歯周病を予防していきましょう!

また、もし虫歯になってしまい本来ならば神経を残せない歯でも、当院が行なっているMTAセメントという神経を保護する材料を使った治療を行うと神経を残す事が出来る可能性があります!

ご興味ある方は是非ご相談ください😊

2021年07月19日

皆様、はじめまして!

歯科衛生士の沖村です!

毎日ジメジメとした日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。☔️

ところで皆様はどんな歯磨剤(歯磨き粉)をお使いですか?

今回は、[自分に合った歯磨剤の選び方]についてお話ししていこうと思います!

▶︎歯磨剤はそもそも使ったほうがいいの?

日常的に歯磨剤は使われているので、使用する以外の選択肢がない方が多いかと思います。

ではなぜ歯磨剤を使用していますか??🤔

ここで歯磨剤の効果を見てみましょう!

🦷歯磨剤の効果🪥

○虫歯を防ぐ

○歯周病を防ぐ

○ステイン(着色汚れ)を落とす

○口臭を予防する

○歯垢をつきにくくする

○知覚過敏を予防する

実はこんなにも様々な効果があります!

歯ブラシだけでも汚れは落とせますが、歯磨剤を使用した方がより効果的なので使用する事をお勧めしています!

▶︎歯磨剤には何が入っているの??

歯磨剤には汚れを落としてくれる「研磨剤」やお口の中全体に歯磨剤を運んでくれるための「発泡剤」、その他に「香料」「保存料」「粘結剤」など基本的な成分が配合されています。

この基本成分に加え歯周病、虫歯を予防してくれたり知覚過敏を予防したり、汚れを分解してくれたりと薬用成分が加わった物があります!

▶︎自分に合う歯磨剤の選び方

さて、前置きが長くなりましたがここからが本題です!

自分のお口の状態にあった歯磨剤の選び方を当院で販売している歯磨剤でご紹介します!

市販でお探しの方にそれぞれの効果のある成分を載せるので探す時に歯磨剤の裏面を見て参考にしてください!

<虫歯を予防したい😈🦷>

[大人のトータルケア]

こちらは虫歯を予防して歯を強くしてくれる「フッ素」が1450ppmと高い濃度が入っています!(歯磨剤に入れる事のできるフッ素の最大濃度は1500ppm)

その他にも色々な効果があるので、悩みが沢山ある方はこちらをお勧めします!

○市販でお探しの方

・モノフルオロリン酸ナトリウム

・フッ化ナトリウム

<歯周病を予防したい🦷>

[システマ デンタルペーストα]

歯に付着するプラークは強力な膜(バイオフィルム)に覆われているため簡単にはプラークまで殺菌成分が行き届きません。

ですがこの歯磨剤は、イソプロピルメチルフェノールという成分が入っているので、バイオフィルムを通過し中のプラークまで殺菌作用が行き届きます!

歯周病の原因は、プラークや歯石なので殺菌作用のあるこちらの歯磨剤がおすすめです!

○市販でお探しの方

・トラネキサム酸

・塩化ナトリウム

・トリクロサン

・塩化セチルピリジウム

・塩化ベンゼトニウム

・グリチルリチン酸

・イソプロピルメチルフェノール

<ステイン(着色汚れ)🚬☕️🍷を落としたい>

[B +]

こちらは天然由来の成分で作られている安心安全な歯磨剤になります!

サンゴが着色汚れを吸着してくれます。

フッ素などに抵抗がある方にもとてもお勧めです!

[ルシェロホワイト]

ステインを落としてくれる歯磨剤には強力な研磨剤が入っている物が多く、長く使用していると歯が少しずつ削れて知覚過敏になったり、逆に着色がつきやすくなったりする恐れがあります。😧

ですが、こちらは歯と同じ硬さの研磨剤が入っているので削れる心配がなく、知覚過敏が心配な方にもおすすめです!

フッ素の濃度も高めなので虫歯も予防できます!

○市販でお探しの方

・ポリリン酸ナトリウム

・ポリエチレングリコール

<知覚過敏を予防したい🥶>

[システマ センシティブ]

こちらは、知覚過敏に効くとされている成分が両方入っています!

フッ素もたくさん入っているので、虫歯と知覚過敏を予防したい方にお勧めです!

○市販でお探しの方

・乳酸アルミニウム

・硫酸カリウム

<歯磨剤の泡立ち、研磨剤による歯の削がれ気になる方>

[バトラー デンタルリキッドジェル]

こちらは歯間ブラシにつけるのもお勧めです!

当院では、メインテナンス時に歯科衛生士が患者様一人一人に合った歯磨剤や歯ブラシなどをお伝えできるので是非お声がけ下さい!

歯磨剤を上手く活用し、理想のお口の中を手に入れましょう🦷✨

2021年07月12日

こんにちは!

初めまして、歯科助手の永木です!☺️

今回は口臭の原因と対策法についてお話します!

みなさんは自分の口臭が気になったことはありますか?

特にこのご時世、マスクをつけていると臭いが気になる方が多いと思います。

実は口臭には原因が主に4つあります!

1.虫歯や歯周病によるもの

2.呼吸器、消化器、などの内蔵の疾患によるもの

3.食べ物やタバコによるもの

4.生理的な不調によるもの

☆口臭の対処法☆

・虫歯、歯周病の治療をする

・歯、舌をブラシで綺麗にする

・適度に水分補給をする

・口呼吸にならないように鼻呼吸を意識する

・サプリメントを服用する

○サプリメントによるプロバイオティクス増加の効果

プロバイオティクスとは元々体内に存在する悪玉菌を少なくする善玉菌のことです。体に害はなく、善玉菌を増やすことにより虫歯や歯周病になりずらくなり、口臭予防に繋がります。

医院ではプロバイオティクスを増やすサプリメントを2種類販売しています。

また、歯と歯の間を綺麗にできるフロアフロスも人気があります。このフロスは他のフロスに比べて繊維が多くたくさん汚れが取れます。そして、唾液によって膨らむ性質があるので歯茎を傷つけません。

さらに口臭が気になる方におすすめしているのが「POICウォーター」です!虫歯・歯周病予防、口臭抑制、殺菌効果などの効果が期待できます。

お口のケアで身体の健康を保ちましょう!

お口のことで何か悩んでいることがあれば、お気軽にスタッフにお声がけ下さい!!

2021年06月28日

こんにちは、歯科医師の飯田です。

今日は妊娠による口腔内の変化についてお話しさせて頂きます。

ところで、みなさんは生まれてくる赤ちゃんの口の中にはむし歯菌がいないことを知っていますか?

生まれた時にはいないむし歯菌がいつの間にか存在している・・・・、ではいつむし歯菌がお口の中に現れるのか、お母さんの口の中の変化を知った上でお話しさせていただきます。

まず初めに妊娠中のお口の中の変化として、嘔吐をともなうつわりや嗜好の変化などにより、お口の中が酸性に傾き、歯のエナメル質(歯の表面で一番硬いもの)が弱くなる可能性があります。その他、食事の回数が増えたり不規則になることで、口腔内環境は悪くなります。

さらに、妊娠中になると女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが血中で上昇し、唾液や歯茎の溝から出てくる組織液により口腔内の中における女性ホルモンも上昇し、種類によっては妊娠していない時の10〜1000倍にも増えます。そして、歯周病菌の中には女性ホルモンを栄養源とするものもあり、歯周病リスクが一段と高まります。なかでも”Prevotella intermedia”と呼ばれる細菌は、エストロゲンとプロゲステロンを栄養素としており妊娠中に爆発的に増えることから、妊娠関連性歯肉炎・妊娠関連性歯周炎で高頻度に検出される菌として知られています。

次に、歯周病の炎症があると、子宮を収縮させる作用がある物質(PGE2、炎症性サイトカイン)の血中濃度が高まります。特にPGE2は、陣痛促進剤として使用されるほど子宮収縮作用が強いため、歯周病の重症化により早産や低体重児出産の可能性が高くなります。しかし、妊娠中でも徹底的に歯周病の治療をすれば必ず炎症を最小限に抑えることもできますし、これらのリスクを軽減できることにもなります。さらに妊娠関連性歯肉炎や妊娠関連性歯周炎は、日頃からのプラークコントロール(歯垢の管理)が行き届いている人には起こりません。妊娠前から口腔内にプラーク(歯の表面に付いているネバネバした細菌の塊)があり、軽度の歯周病に罹患している人が妊娠関連性歯肉炎や妊娠関連性歯周炎を引き起こすのです。日頃のお口の中のお掃除が大切ということになります。

妊娠中の口腔内のケアには、ご自身でできることと、歯科医院でできることがあります。まずご自身でできることは、無理せずできる範囲でのケアです。妊娠すると食生活が不規則になり口腔内の環境が悪化しやすくなり、唾液の変化、体調の変化、つわりなどにもより、いつも通りのブラッシングができなくなります。なので、ブラッシングは気分がいい時に行いましょう。気分がいい時にブラッシングができるように、いつもの行動範囲の手に届く範囲に歯ブラシを置いておくとよいです。さらにキシリトールガムやタブレットを摂取することで、プラークの粘着性を低くしたり、唾液の分泌を増やして歯の再石灰化を促進してくれます。食後すぐに水で強めにブクブクうがいをするだけでも、食べかすをより取り除けます。歯ブラシを頭の小さいものや一束のものにして、磨きやすくするのも効果的です。

歯科医院でできることは、セルフケアを邪魔するような歯石の除去や歯面の清掃により歯を滑沢にして、適切なブラッシングの仕方を教えることです。歯石の除去などの処置は妊娠安定期(16〜27週)に行うのがよいとされています。

ではここで最初の疑問に戻ってみます。赤ちゃんのお口の中にむし歯菌が存在し始めるのはいつなのでしょう。それは奥歯が生えてくる1歳6ヶ月頃に周囲の大人の唾液を通して感染します。なので周囲の大人の方々、特にお母さんのむし歯菌の量によって子供のむし歯菌の量が決まります。子供のむし歯になるリスクを減らすためにはお母さんのむし歯菌を減らして子供に伝播させないことが大切です。まずはご自身のむし歯菌の数を測ってみてはいかがですか?

2021年06月24日

こんにちは!Dr.の蔡です。

今回は妊娠中の歯科治療について話したいと思います。

治療を行う際に、「妊娠中なのですが、大丈夫ですか?」「麻酔、薬などを使用して子供に影響ありますか?」などの質問をよく受けます。

妊娠中はお腹の子供への影響を考え、歯科治療を受けることに慎重になってしまうことが多いようです。

結論から話すと

✴︎妊娠中でも歯科治療は可能です!

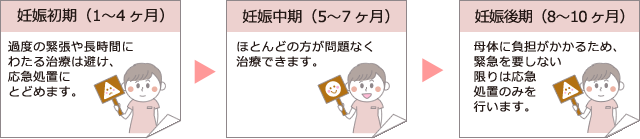

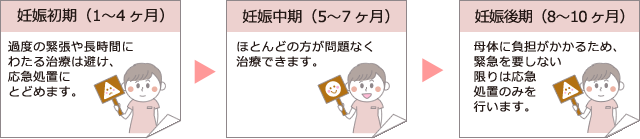

一般的には妊娠中期である安定期(妊娠14週〜27週)に治療をすることが望ましく、通常の歯科治療であれば問題なく行えます。

また妊娠初期、後期であっても対応できることも多いので、心配な時は早めに受診をして下さい。

✴︎レントゲンや麻酔を使用しても大丈夫?

このことは多くの妊婦さんが1番心配していることだと思います。

歯科で使用するレントゲンは、防護エプロンを着用しお腹から離れた所を撮影します。

放射線量も普通に生活して1年間で浴びる自然放射線量と比べて1/150〜1/50となっており、胎児への影響はほとんどありません。

治療をする際に必要があれば麻酔も併用しますが、歯科用麻酔は局所的に効果が出る麻酔で(麻酔をして治療の経験がある方は一部分だけが痺れてる感覚が分かると思います。)

その麻酔が胎盤を超えて胎児にうつることはありません。

✴︎妊娠中の歯科治療の注意点

基本的には安心、安全で治療を受けれますが注意点もあります。

・妊娠している事を医師に伝えましょう。

・母子手帳を持参しましょう。

・体調が悪い時には無理をしないようにしましょう。

当院では不安な事があれば話せるよう、問診の時間を長めにとっています。先生に言いにくい事もスタッフに気軽に相談して下さい。

✴︎上の子供がいて治療になかなか行けない

2人目以降の出産でお子様がいる方でも安心して治療が受けられるよう、保育士のスタッフが常駐しており、お子様のお預かりもしております。ご希望の方は事前に相談して下さい。

また当院の向かいには子供治療専門の医院を設けてあります。お子様と一緒に治療を受ける事も可能です。

https://www.funabashi-kodomo-dc.com/

次回は、実は治療よりも大切な妊娠中のお口の状態について話します。

ぜひ楽しみにしていて下さい(^^)