2026年01月31日

こんにちは!

歯科医師の村上です。

ところでみなさん、

「虫歯って、痛くなってから気づくもの」

そう思っていませんか?

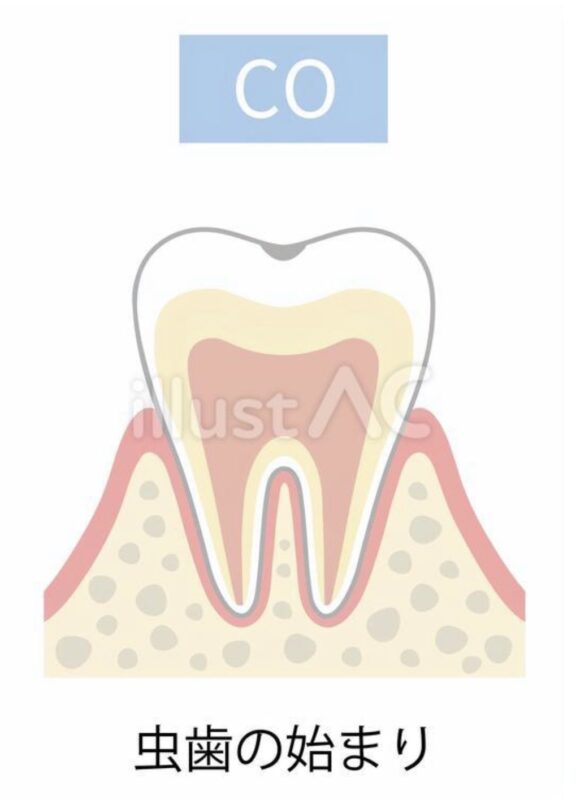

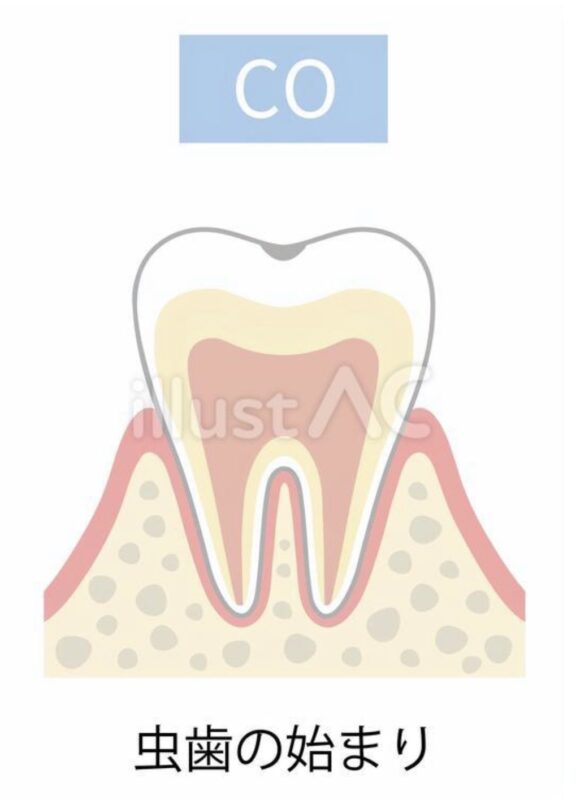

実は虫歯には初期段階があり、この時点で気づくことができれば、

削る量を最小限に抑えられたり、場合によっては削らずに治療できる可能性もあります。

今回は、虫歯の初期症状とその見分けかたについてご紹介します。

初期の虫歯は、ほとんど痛みがありません。

そのため、気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。

しかし、次のような変化がサインになることがあります。

・歯の表面が白く濁って見える

・歯の一部が茶色や黒っぽくなっている

・冷たいものが一瞬しみる

・歯の表面がザラザラする感じがする

・フロスがひっかかる

この段階では「痛くないから大丈夫」と放置してしまいがちですが、進行すると削る治療が必要になります。

「黒い=虫歯」と思われがちですが、実は着色(ステイン)の場合もあります。

ステイン(着色)なのか虫歯なのかは、

ひとつのポイントだけで判断することはできません。

・レントゲン

・歯の硬さ

・色

・穴があいているかどうか

・お口の中全体の状態

など、さまざまな点を総合的にみて判断します。

また、歯はご自身では見えない部分が多く、

初期の虫歯は痛みなどの症状が出にくいため、気づきにくいのが特徴です。

そのため、虫歯を早期に発見するためには、

定期的な検診やクリーニングがとても大切です。

初期虫歯の段階であれば、

・フッ素塗布

・歯みがき指導

・食生活の改善

などで進行を止められる場合があります。

歯を削らずに守ることは、歯を長く健康に保つことにもつながります。

そのためにも、虫歯の早期発見と予防がとても大切です。

みなさんの大切な歯をできるだけ削らずに守れるよう、

私たちも全力でお手伝いさせていただきます。

2026年01月16日

寒い日が続いていますが、お身体崩されていませんか?

こんにちは、歯科衛生士の沖村です!

「毎日歯を磨いているのに、むし歯になってしまった…」

そんな経験はありませんか?

実は歯磨きは、時間よりも“磨き方”がとても大切です。

ただ磨くのではなく、意識して磨きしっかり細菌を落としていきましょう。

今回は、歯科衛生士が毎日の歯磨きでぜひ知っておいてほしいポイントをご紹介します。

毎日行う歯磨きですが、少しのコツで汚れの落ち方は大きく変わります。

まずは、歯磨きをする上での基本のポイントです!

① 力を入れすぎない

歯ブラシはえんぴつ持ちで、やさしく磨きましょう。強く磨くと歯や歯ぐきを傷つけてしまいます。

② 小さく動かす

1〜2本ずつ、小刻みに動かすのがポイント。大きくゴシゴシ動かすのはNGです。

③ 鏡で歯を見ながら磨く

まず歯にブラシを正しく当てるのが重要です。

次に磨き残しが多い部位と磨き方です!

日々、沢山の口の中を拝見していますが、大体皆んなここに汚れが残っているという所を厳選してみました!

✴︎ 前歯(裏側)の磨き方

特に下の前歯の裏側は歯石が付きやすい要注意ポイントです。

磨き方のポイント

• 歯ブラシを縦に使う

• かかとの部分(ブラシの先端)を当てる

• 上下に細かく動かす

横に動かすと毛先が入りにくいため、縦磨きが効果的です。

✴︎ ⑤ 奥歯の内側(舌側)

特に下の奥歯の内側は、舌が当たって磨きにくい部位です。

磨き方のポイント

• 舌を少し引っ込める

• 歯ブラシを小刻みに動かす

• 無理に奥まで突っ込まない

鏡を見ながら行うと、より磨き残しを防げます。

✴︎歯と歯の間

歯ブラシだけでは汚れが落ちにくい部分です。

おすすめケア

• デンタルフロス(毎日)

• 歯間ブラシ(歯ぐきが下がっている方)

歯周病や虫歯は歯と歯の間がなりやすいです。

理想は毎日使うことなので、まだ使ってない方は、習慣化できるよう少しずつ取り入れていきましょう!

「磨いている」から「磨けている」歯磨きへ。

毎日の積み重ねが、将来の歯の健康を守ります。

文章では伝わりづらいので、ぜひ定期検診にいらしていただき、磨き方の練習をしましょう♩

2026年01月6日

あけましておめでとうございます。

歯科医師の村上です。

2026年もどうぞよろしくお願いいたします。

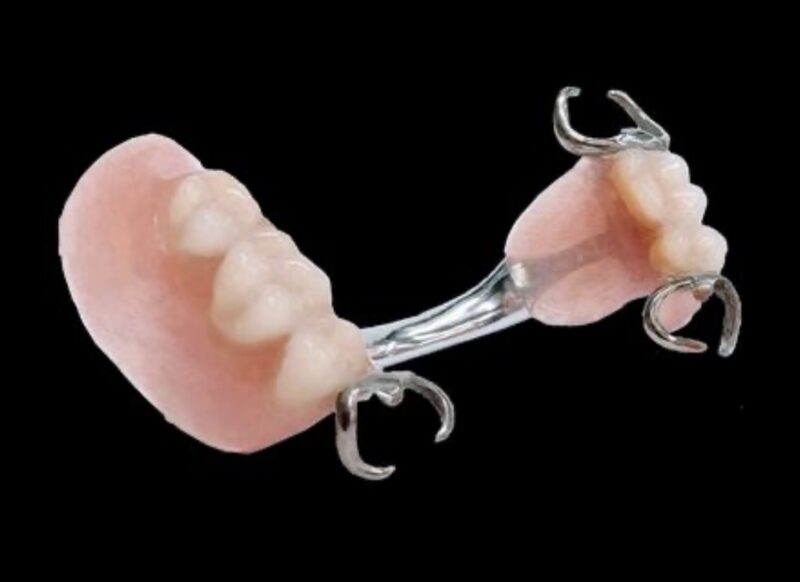

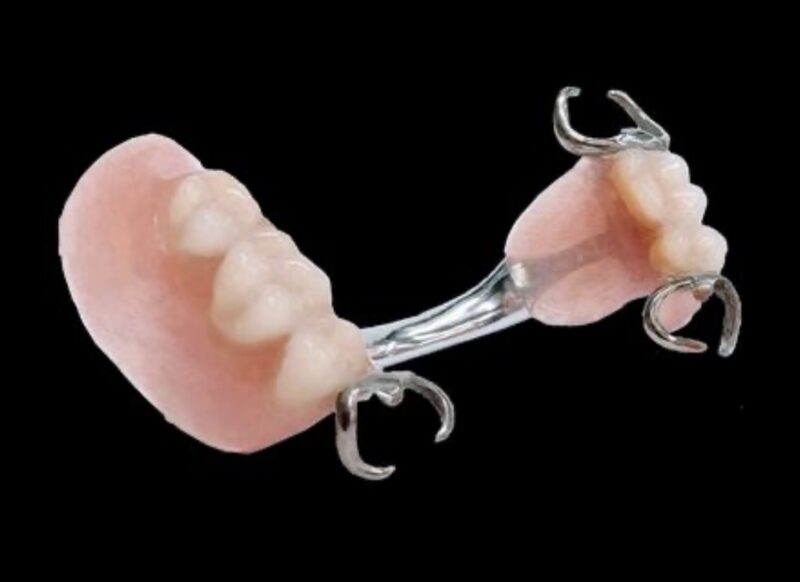

先日、有床義歯補綴(ゆうしょうぎしほてつ)のセミナーに参加してきました。

有床義歯補綴とは、歯を失った部分に対して「床(しょう)」と呼ばれる人工の歯ぐきの部分をもつ義歯(入れ歯)を用い、噛む・話す・見た目を回復する治療のことです。

要するに、みなさんがイメージされる入れ歯の治療ですね。

セミナーの実習では、入れ歯を作るために欠かせない「上手な型取りの方法」について学んできました。

型取りは、既製のトレー(型取り用の器具にアルジネートというやわらかい材料を盛り、お口の中に入れて行います。

歯の型取りは、入れ歯だけでなく、詰め物や被せ物をぴったり合う形で作るためにもとても大切な工程です。実は、患者さんのご協力によって、より楽に・より正確に行うことができます。

型取りがうまくいくためのポイント

① リラックスすることが大切です

緊張すると息苦しさを感じやすくなります。

肩の力を抜いて、鼻でゆっくり呼吸してみてください。

② 型が固まるまでは動かさないようにしましょう

材料が固まるまで、数分ほどかかります。

その間は

・お口をできるだけ動かさない

・舌で材料を触らない

ようにしていただけると、きれいな型が取れます。

③ 唾液は無理に飲み込まなくて大丈夫です

型取り中は唾がたまりやすくなりますが、

無理に飲み込もうとしなくて大丈夫です。

必要に応じてこちらで吸い取りますので、ご安心ください。

④ 苦しい・気分が悪いときはすぐ合図をしてください

「少し苦しい」「気持ち悪い」と感じた場合は、

我慢せず、手を挙げるなどしてすぐにお知らせください。

状況に合わせて、無理のないよう対応します。

⑤ 型取りは短時間で終わります

型取りは通常、数分で終了します。

正確な型を取ることで、完成後の違和感が少なくなり、

より快適な治療につながります。

当院では、患者さんができるだけ安心して治療を受けられるよう、声かけや配慮を大切にしています。型取りに不安がある方も、どうぞ遠慮なくご相談ください。

2025年12月21日

みなさんこんにちは!

歯科助手・トリートメントコーディネーターの長岡です。

寒さが本格的になり、体調管理がより大切な季節となりました。

この時期は、体調の変化だけでなく、お口の中の環境も乱れやすくなります。

そんな中、

「歯医者は痛くなってから行くもの」

そう思っている方いませんか?

実は、歯科医院において最も大切なのは

痛くなる前に行う“定期検診”です。

むし歯や歯周病は、初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、自覚症状が出た時には、すでに進行しているケースも少なくありません。

さらに歯周病は、気づかないうちに進行し、

最終的には歯を支える骨が溶けてしまう病気です。

なんと、日本人の歯を失う原因の第1位は歯周病(37%)なんです。

歯周病の罹患率は

15〜24歳が20%

25〜34歳で30%

35-44歳で40%

45-54歳は50%

そして55歳以上は55-60%という割合で、

50代では2人に1人以上の方が歯周病という結果になっています。

また近年では、

お口の健康が全身の健康と深く関わっていることが分かってきています。

歯周病は、糖尿病・心疾患・脳血管疾患など、

さまざまな全身疾患と関係があるとされており、

医科と歯科が連携して患者さんの健康を守る「医科歯科連携」が重要視されています。

定期検診では、

・むし歯や歯周病の早期発見

・歯石やプラーク(汚れ)の除去

・被せ物や噛み合わせのチェック

・生活習慣や全身状態を踏まえたお口の管理

などを行います。

持病をお持ちの方や、

医科で治療・服薬をされている方の場合、

歯科での定期的なチェックにより、

全身の健康状態を考慮したお口のケアが可能になります。

通院頻度の目安としては、

3〜4か月に1回が一般的です。

この期間は、歯石が再び付着し始めるタイミングや、

むし歯・歯周病の変化を確認しやすい時期とされています。

ただし、

・歯周病が進行しやすい方

・過去にむし歯が多かった方

・被せ物やインプラントが入っている方

・矯正治療中の方

・全身疾患をお持ちの方

このような場合は、1〜2か月に1回など、

お口の状態に合わせた頻度をご提案することもあります。

定期検診は「悪いところを探すため」ではなく、

お口と全身の健康を守るための大切な時間です。

これからも健康に過ごしていただくために、

ぜひ定期検診を生活の一部として取り入れてみてください!

私たちはお口から皆さまの健康をサポートしていきます!

2025年12月13日

みなさんこんにちは!

歯科助手・トリートメントコーディネーターの長岡です。

季節も移り変わり厳しい寒さが続いていますね。

インフルエンザや風邪が流行しやすい季節なので、手洗いうがいで予防していきましょう!

先日、愛知県岡崎市にあるすまいる歯科理事長山村先生の「脳科学を活用した職場の人間関係を劇的に良くするセミナー」という、面白いセミナーを受講しました。

講師の山村先生は「人間関係の問題の多くは“脳の錯覚や思い込み”から生まれる」と語ります。脳の仕組みを知れば、チームワークは驚くほど良くなるとのことでした。

まず印象的だったのは、私たちの脳が持つ“現状維持バイアス”について。過去の失敗経験が扁桃体に蓄積されると、「どうせまた失敗する」という否定的な反応が自動的に起き、新しい取り組みへの抵抗につながるそうです。職場で変化に反発するスタッフがいるのは、その人の性格ではなく“脳の防御反応”かもしれません。

また、コミュニケーションはセンスではなく「ルール」であり、学ぶことで誰でも上達できるという考え方も印象深いものでした。特に、居心地の良さをつくる「空間コミュニケーション」は、今日からすぐに実践できる内容です。

1.うなずき

2.笑顔

3.姿勢

4.オウム返し

5.メモ

6.肯定的な感想(“でも・どうせ・だって”の3D禁止)

これらが揃うと、相手は自然と心地よさを感じ、信頼関係が築かれやすくなります。

さらに、脳の“幸せホルモン”についても学びました。

ドーパミンは成長の原動力ですが、同じ刺激が続くと分泌が低下します。入社して3年でやる気が落ちやすいのはこのためで、リーダーは道筋を示しながら刺激を更新してあげることが重要とのことでした。一方、女性の方が不足しやすいセロトニン、愛情ホルモンであるオキシトシンも、チームづくりには欠かせません。

最後に心に残ったのは「相手目線メガネ」という考え方。相手の立場で物事を見るだけで、衝突は減り、信頼は深まります。人間関係の達人になる第一歩は、“相手の地雷を踏まない”ことだと学びました。

今回のセミナーを通して、脳の仕組みを理解し、相手を思いやる姿勢が職場の空気を変えると実感しました。

分かりやすく取り入れやすい内容のセミナーだったので、早速職場でのスタッフや患者さんへのコミュニケーションに取り入れ、実践を重ねています。

これからのさとう歯科をさらにパワーアップできるように日々精進していきます!

2025年11月11日

こんにちは、歯科医師の飯田です。

朝晩の冷え込みがぐっと強くなり、温かい飲み物が恋しい季節になりました。

この時期になると、「冷たい水や風が当たると歯がしみる…」というご相談が増えてきます。

冬場は知覚過敏が悪化しやすいタイミングでもあります。

今回は、知覚過敏が起きる原因と治療、そしてご自宅でできる対策をまとめました。

■ 知覚過敏はなぜ起きる?

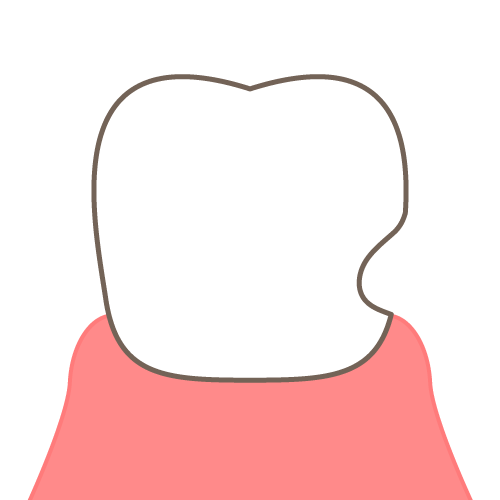

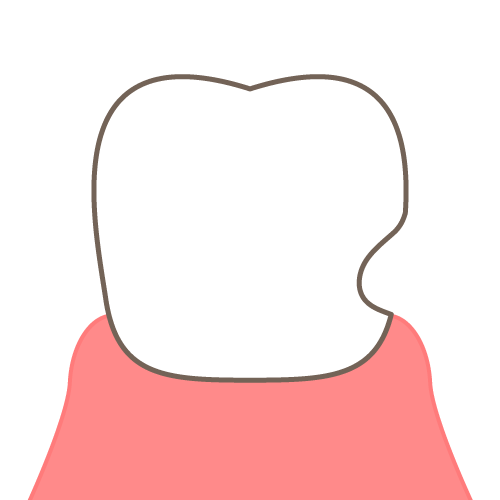

歯の表面は「エナメル質」という硬い層に守られ、その内側に神経に近い「象牙質」があります。

エナメル質がすり減ったり、歯ぐきが下がると象牙質が露出し、冷たい・熱い・甘い・風・歯ブラシの刺激が神経に伝わりやすくなります。

これが知覚過敏の正体です。

特に多い原因は次の通りです。

● 歯ぐきが下がる(歯肉退縮)

加齢、歯周病、強いブラッシングなどが関係します。

● 歯のすり減り(咬耗・摩耗)

歯ぎしり、食いしばり、研磨剤の強い歯磨き粉の使いすぎなど。

● 酸によるダメージ(酸蝕)

炭酸飲料やスポーツドリンクなどで表面が溶けやすくなります。

● 虫歯・詰め物の不適合・ヒビ

「知覚過敏だと思っていたら虫歯だった」ということも珍しくありません。

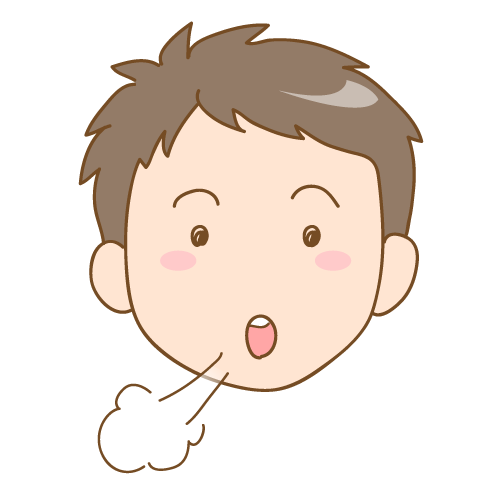

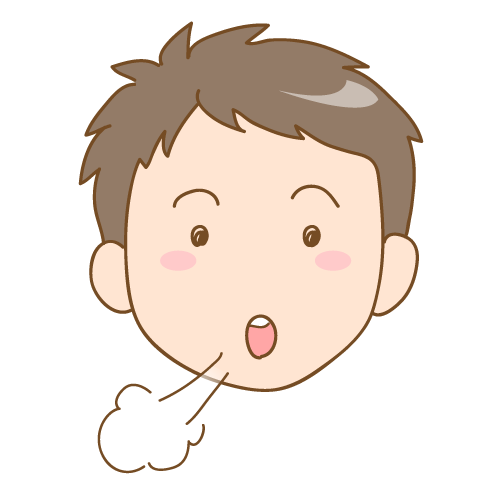

■ 実は“口呼吸”が知覚過敏を悪化させる?

寒い季節に意外と増えるのが、口呼吸による知覚過敏の悪化です。

口が開いたままだと、空気が直接歯に当たり表面が乾燥します。

乾燥した象牙質は刺激が神経に伝わりやすくなるため、

- 冬の外気でしみる

- マスクを外すとキーンと来る

- 寝起きが特にしみる

といった症状が出やすくなります。

鼻づまりや花粉症、いびきなどで寝ているときに口が開く人も要注意です。

■ 歯科医院でできる治療

● 薬剤の塗布(フッ化物・コーティング剤)

象牙質を保護し、刺激を伝わりにくくします。

● レジン充填・コーティング

根元が削れている場合、形態を戻すことでしみが改善します。

● ナイトガード(マウスピース)

歯ぎしり・食いしばりが強い方に効果的です。

● 詰め物や虫歯のチェック

段差やヒビが原因の場合は、そちらの治療が優先になります。

■ 自宅でできる対策

● 知覚過敏用の歯磨き粉を継続して使用

シュミテクト・クリンプロなどは刺激を伝えにくくする成分入り。

● ブラッシングの力に注意

「ボールペンでメモを書く程度」の力で優しく磨くのがコツです。

● 酸性の飲み物・食べ物の摂り方に気をつける

だらだら飲みは表面が溶けやすくなります。

● 口呼吸の改善を意識する

マスクの中でも口を閉じて鼻呼吸

寝ているときの口の乾燥対策も効果的です。

■ まとめ

知覚過敏は、原因を見つけて正しく対処すれば改善できます。

「少しだけしみるから大丈夫」と放置せず、症状がある方はお気軽にご相談ください。

冷え込む季節こそ、歯をいたわりながら快適にお食事を楽しみましょう。

2025年09月27日

こんにちは!

歯科医師の村上です。

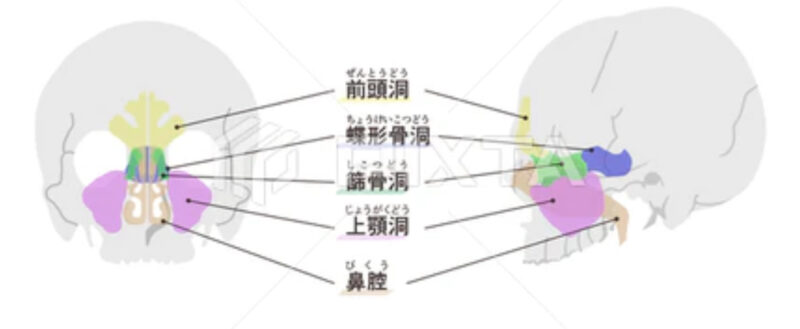

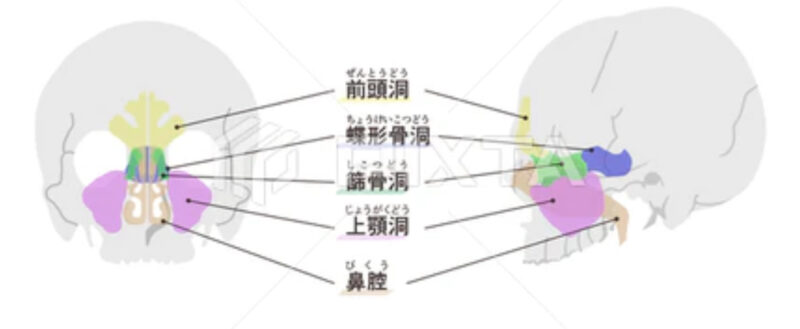

今日は副鼻腔炎は歯に影響があるの?について書いていこうと思います。

鼻の病気だから歯に影響はでないのでは?と思われがちですが歯に影響がでることもあるんです。

その理由は位置関係にあります。

上の奥歯(特に小臼歯・大臼歯)の根っこは、上顎洞という副鼻腔のすぐ下に位置しています。人によっては根尖(歯の根の先端)が上顎洞の粘膜と非常に近い、あるいは接していることもあります。上顎洞に炎症(副鼻腔炎)が起きると、その炎症が歯の根元や歯ぐきに影響して、歯に痛みや違和感を感じることがあります。特に「噛むと痛い」「歯が浮いた感じがする」などの症状が出ることがあります。

逆に歯の根の炎症(根尖病変など)から上顎洞に炎症が広がり、副鼻腔炎を起こすこともあります。これを「歯性上顎洞炎」といいます。 よくある症状は

よくある症状は

・奥歯に原因不明の痛みや違和感

・歯の治療をしてもなかなか良くならない痛み

・上顎洞炎と同時に歯の痛みが出たり消えたりする

もし「歯が痛いけど虫歯や歯周病が見つからない」とか「副鼻腔炎と同時に歯が変に痛む」という状況なら、歯性の関わりを疑うと良いです。

歯からくる副鼻腔炎と、副鼻腔炎からくる歯の痛みの見分け方をまとめてみたのでぜひ参考にして下さい!

🦷 歯からくる副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)

⚪︎原因

• 虫歯が神経まで進んで根の先に膿がたまる

• 根の治療後のトラブル

• 親知らずや歯周病

⚪︎特徴的な症状

• 痛む場所が「特定の歯」にはっきりしていることが多い

• 噛むと強く痛む

• 歯ぐきに腫れや膿が出ることがある

• 片側だけの副鼻腔炎になりやすい(両側性は少ない)

🤧 副鼻腔炎からくる歯の痛み

⚪︎原因

• 上顎洞の粘膜が腫れて歯の根を圧迫する

• 炎症が神経に波及して「関連痛」として歯に響く

⚪︎特徴的な症状

• 奥歯が「まとめて」痛む、どの歯が悪いかはっきりしない

• 歯が浮いた感じ、じんわり重い痛み

• 鼻づまり・頭痛・顔の圧迫感を伴うことが多い

• 前かがみになると痛みや重さが増す

• 歯を治療しても改善しない

🔍 見分けのコツ

• どの歯か特定できる → 歯の問題の可能性大

• 歯全体が浮くように痛い/鼻の症状もある → 副鼻腔炎の可能性大

• 片側の奥歯だけ痛み、副鼻腔炎も片側だけ → 歯が原因の副鼻腔炎の可能性

歯科でレントゲンやCTを撮って 歯根の病変があるか確認し、耳鼻科で副鼻腔の状態をチェック してもらうのが確実だと思われます!

2025年09月12日

秋風が吹き始め、長かった夏も終わりを迎えようとしていますが、いかがお過ごしでしょうか?🍂

こんにちは、歯科衛生士の沖村です!

皆さん歯医者にメンテナンスに行った際、歯磨きを褒められたことはありますか?

季節の変わり目で体調を崩しやすい今、口の中のセルフケアも重要となってきます🦷

今回は歯科衛生士の私から、歯磨き上達のコツを教えちゃいます🪥

歯磨きには、いくつかの「磨き方」が存在します。これは特定の誰かが考えたのではなく、歯科界の研究や臨床経験を通じて発展してきましたそうです。

歯科衛生士を目指す学校で教わる磨き方の基盤であり、それを基に歯科衛生士は皆さまに指導しています。

ただ歯科衛生士の指導の通り磨いているつもりが上手く磨けていなかったり、時間をかけ丁寧に磨いたつもりが全然磨けていなかったりした経験はありませんか?

その原因は今回のコツに繋がります!

ズバリ、「鏡を見ていないから」です!

お化粧をする時、髭を剃る時、髪の毛を整える時、皆さん何回も何年も見ている顔なのに、毎回鏡を見ないと整えられないと思います。

それに比べて歯磨きをする時はどうでしょう?

顔に比べて自分の歯を見る機会は少ないと思いますが、洗面台の鏡の前では磨いているけど、歯を見て磨いてない、まず鏡すらみてない方がほとんどなのです!

歯の形態を理解し、汚れが付きやすい所を知っており、自分の歯にも関心があり普段からよく観察している歯科医師や歯科衛生士も、鏡を見ないと完璧に磨くのは難しいです。

歯ブラシの動かし方を教えられても、歯磨きが上達しない原因はここにあると思います。

まずは自分の歯がどう生えていて、どこまで生えているのかを鏡で確認して、歯に歯ブラシを当てる、当たって初めて様々な歯ブラシの動かし方が活きてきます。

そして鏡は、近くで歯をじっくり見ることのできる手鏡がオススメです。

今すぐにでも始められる歯磨き上達の秘訣、

ぜひ次の歯磨きから試してみてください!

当院のメンテナンスでは、歯ブラシの処方なども行っております。

ご自身に合ったセルフケア方法を一緒に見つけましょう!

2025年08月29日

こんにちは☀︎

歯科助手・TCの髙橋です☺︎

まだまだ夏の暑さが続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

私はお盆休みに地元の秋田に帰省をし、関東より少しだけ涼しい夏を過ごしました🎐

今日は歯医者で行われる資料撮りについてお話していきます!

みなさんは歯医者で自分のお口の中の写真を撮られたことありますか?

なんでレントゲンを撮るのにお口の中の写真まで撮るのだろう?と不思議に思ったことがある方もいるかもしれません。

写真を撮るのにはいくつか理由があります💡

⑴正確な診断のため

虫歯や歯周病、詰め物や被せ物の状態などを詳しく確認することができます

⑵経過を観察するため

治療前・治療中・治療後の変化を記録し、比較ができるようになります

また、レントゲンでは見えにくい歯の表面や歯茎の状態をカラー画像で確認することもできます

⑶患者さんへの説明に使用するため

どこがどういう状態なのかを視覚的に理解してもらうことができます

⑷治療の性質向上のため

歯科医師や歯科衛生士が細部を拡大して確認できるため、精度があがります。

また、技工士さんに詰め物や被せ物を作ってもらう時にも情報を伝えるツールとして有効です

このようにいくつかの理由がある上でお写真を撮らせていただいています。

では実際にどんな写真を撮っているのか!

こんな感じで撮っています📷

ちなみに一眼レフなので画質はとても良いです✨

正面や側方、あとは食事で物を噛む面(咬合面)の部分などさまざまな視点から撮っています!

実際に当院では初診時にお撮りするレントゲン資料だけではなく、こちらのお口の写真も使用して患者さんに治療についてのカウンセリングを行っています。

そうすることで普段自分の視点からは見ることのできない場所の状態を確認することで現状把握やオーラルケアのモチベーションアップにも繋がります🪥

歯医者に来院された際にお口の写真を撮ると言われた時にはぜひ私がお話したお口の中を撮る理由を思い出していただけると嬉しいです^^

当院では大切な資料としてお撮りするため、スタッフも技術向上のために日々練習をしています!

お口の写真で何か気になることなどがあれば遠慮なくスタッフにお声がけください。

2025年07月18日

こんにちは、歯科医師の飯田です。

今日は皆さんの顎と歯についてお話していきます。

顎関節症とくいしばりは関係あるの?

── 実は「歯周病の悪化」などにも関係してたりします。

「朝起きるとあごがだるい」「口を開けるとカクッと音がする」

そんな症状を感じたことはありませんか?

それは顎関節症のサインかもしれません。

そして、近年その原因として注目されているのが「くいしばり」。

しかもくいしばりは、歯ぐきや骨にまで悪影響を与えることがあるんです。

■顎関節症とくいしばりの関係

顎関節症は、あごの関節や筋肉に不調が出る病気です。代表的な症状には:

- あごの痛み(特に耳の前あたり)

- カクカク音が鳴る

- 口を開けにくい・疲れやすい

その原因のひとつが無意識のくいしばりです。

🦷豆知識:上下の歯は、安静時は基本的に触れていません。

■くいしばりが歯周病を悪化させる理由

歯周病は歯ぐきの炎症が進行して、歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしていく病気です。

しかし、強い咬合力(くいしばり)が加わると、それだけで骨が吸収されることがあります。

これを「咬合性外傷」と言います。

🦷くいしばり+歯周病菌 = 骨が加速度的に壊れていく

- 歯がぐらつく

- 歯ぐきが急に下がる

- 歯の浮いた感じがする

…こうした症状が出る場合は、くいしばりの力の影響を疑います。

■治療アプローチ:スプリント・ボツリヌス療法

🦷マウスピース

睡眠中に装着し、歯や関節に加わる力を分散させます。

装着することで「歯の摩耗」や「関節の消耗」を防ぐことができます。

🧪ボツリヌス治療(ボトックス注射)

咬筋(エラの筋肉)や側頭筋に少量のボツリヌストキシンを注射することで、

過剰な筋肉の緊張をやさしくゆるめ、くいしばりの力そのものを弱める治療です。

効果は3〜6か月程度持続し、以下のようなメリットがあります:

- 顎関節の痛みやだるさの軽減

- 歯の破折や摩耗の予防

- エラの張りがやわらぐ美容的効果も(副次的)

🟡注意点としては:

- 妊娠中・授乳中は不可

- ごくまれに一時的な筋力低下や口元の違和感が起きることがあります

当院では、スプリントだけで改善が難しい方や、筋肉の緊張が強い方におすすめしています。

■まとめ

くいしばりは、顎関節症だけでなく、歯周病の悪化や歯そのものの寿命にも関わる問題です。

だからこそ、「くせだから仕方ない」とあきらめず、力のコントロールを意識的に行うことが重要です。

治療にはマウスピースや生活指導に加えて、ボツリヌス療法という選択肢もあります。

患者さん一人ひとりの症状や生活に合わせて、無理のないアプローチをご提案いたします。

「もしかして私も…」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたのあごと歯ぐきを、私たちが守ります。

よくある症状は

よくある症状は