2025年12月26日

みなさんこんにちは!

歯科助手・トリートメントコーディネーターの髙橋です☺︎

あっという間に12月も半ばをすぎ、1年が終わってしまいますね。毎年毎年1年あっという間だな〜と感じています💧

今年もみなさまたくさんのご来院ありがとうございました!

来年以降もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

年内最後のブログは口臭についてのお話をしていきます!

皆さん最近はマスクをして過ごしていますか?

コロナウイルスの感染が広がった時は世界中でマスクをしていましたよね。

最近は外している人の方が増えてきて、コロナ前の光景が思い出されます。私自身も夏場は暑くてつけませんが、冬は寒いと防寒や風邪防止の対策も含めてすることがあります。

そんなときに気になるのが『口臭』です。

「虫歯を治したい」「歯のクリーニングをしてほしい」という主訴で来られる方がもちろん多いですが、「口臭を治したい」という理由で来られる方も実は近年増えています!

では、なぜマスクをしていると口臭を感じやすくなるのか?いくつか理由があります。

①自分の息がこもってしまう

マスクをしていると吐いた息が外に逃げにくくなってしまうため、普段は気づかない自分の口臭を感じやすくなります。

②口呼吸が増えやすい

マスクをしていると無意識に口で呼吸をしがちになります。これを読んで思い当たる方もいるのではないでしょうか?口呼吸が増えると口の中が渇く、唾液が減るなどの口臭の原因菌が増えやすくなる流れになってしまいます。

③水分不足になりやすい

唾液は口臭を防ぐ大事な役割があります。水分が不足してしまうと、口臭が出やすくなります。

マスクをしていても口臭を抑えたい…!

誰でも無理なくできる対策をいくつか紹介します!

✔️こまめに水を飲むこと!

少量で構わないので、ちょこちょこ飲むのがポイントです。

✔️鼻呼吸を意識すること

できるだけ鼻で呼吸をすると口の乾燥を防げます。

✔️ガム(シュガーレス)を噛む

唾液が出やすくなり、口臭予防に向いています!

ですが、食べ過ぎは注意⚠️

また、当院で販売しているPOICウォーターもおすすめです!

たんぱく汚れを分解してくれる働きがあるPOICウォーターを、歯磨き前に30秒ぶくぶくするだけで、その後の歯磨きでの汚れの落ち方が変わります!少し塩素っぽいピリッとする感じがありますが、それがまさに汚れを分解している証拠です♩

当院で初回購入いただく方には¥1,020で販売しています。そのあともボトルが空になったら、ボトルを持ってきてもらえると¥2,240でおかわり販売もしています!

これを機にぜひ使ってみてください!

もしお口の臭いに関して気になることがあれば、皆さんの生活習慣に合わせてのアドバイスもいたします^^ 遠慮なくお声がけください!

2025年11月21日

こんにちは。歯科医師の堀井です!

冷え込みが強まり、体調を崩しやすい時期ですが皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今回は多くの方からご相談をいただく『入れ歯』と『インプラント』の違いについて解説します。

入れ歯とインプラントは歯を失ったときの代表的な治療法ですが、それぞれ仕組みも特徴も大きく異なり、お口の状態や生活スタイルによって最適な選択肢は変わります。

歯を失ったままにしておくと、見た目の問題だけでなく、噛む力の低下、発音のしづらさ、周囲の歯への負担の増加、さらには全身の健康にも影響が及ぶことがあります。

こうした問題を防ぎ、失った機能を補う治療を 「欠損補綴(けっそんほてつ)」 と呼びます。

欠損補綴の目的は、

•食べる・話すなどの機能を回復する

•見た目(審美性)を整える

•残っている歯やあごの骨の健康を守る

•将来のトラブルを予防する

という、大切な役割を果たすことにあります。

1. 治療の仕組みと特徴

入れ歯(義歯) は、

歯ぐきの上にのせる取り外し式の装置です。部分入れ歯は残っている歯に金属のバネをかけ、総入れ歯は歯ぐきで支えます。

インプラント は、あごの骨に人工の歯根(チタン)を埋め込み、その上に人工歯を装着する固定式の装置です。見た目や使い心地が天然歯に近く、周囲の歯に負担がかからないのが特徴です。

2. 噛む力の違い

入れ歯は、総入れ歯でおよそ天然歯の20〜30%、部分入れ歯で30〜40%ほどまでしか回復しないとされています。これは、装置が歯ぐきの上に乗る構造のため、どうしても動きが出るためです。

インプラントは骨と結合して固定されるため、噛む力は天然歯に近いレベル(80〜100%)まで回復し、食事の制限が少なくなります。硬いものをしっかり噛みたい方や、食事を楽しみたい方には大きなメリットになります。

3. 日常生活での使い心地

入れ歯は、取り外して清掃できる点は便利ですが、「外れやすい」「話しにくい」「食べ物が挟まりやすい」などのストレスを感じる場合があります。歯ぐきの形が変わりやすいため、定期的な調整や作り替えも必要です。

インプラントは固定されているため、自分の歯に近い自然な感覚で使えます。会話や食事での違和感が少なく、長期的にも安定しやすいのが特徴です。ただし手術が必要で、治療期間は数ヶ月と長めになります。

4. 費用と治療期間

入れ歯は保険適用の選択肢があり、保険では費用を抑えられます。

インプラントは自費診療となり、費用は大きくなりますが、長期的な耐久性や自然な使い心地を重視する方に選ばれています。

5. どちらが自分に合っているか

外科処置を避けたい方、費用を抑えたい方は入れ歯が向いています。

しっかり噛みたい方、見た目の自然さを求める方、周囲の歯を守りたい方にはインプラントが適しています。

お口の状態(骨の量・噛み合わせ・残っている歯の健康)によって最適な選択肢は変わります。当院では精密検査を行い、患者さんの生活背景も含めて、納得して治療を選んでいただけるよう努めてまいります。

2025年10月10日

こんにちは!

歯科衛生士の阿部です!

今回は「ホワイトニングの効果と持続期間」についてお話ししていきます🦷✨

🦷ホワイトニングの効果と持続期間について

「笑ったときに見える白い歯」は、それだけで清潔感や若々しさを感じさせます。

最近では男女問わず、ホワイトニングに関心を持つ方が増えています。

しかし、「どんな効果があるの?」「どのくらい持つの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は、ホワイトニングの仕組み・効果・持続期間について詳しくご紹介します。

💡ホワイトニングの仕組み

ホワイトニングとは、専用の薬剤(主に過酸化水素や過酸化尿素)を使って、歯の内部に沈着した色素を分解し、歯そのものを白くする施術です。

歯の表面の汚れを落とす「クリーニング」とは異なり、歯の内部にまで作用するのが特徴です。

日常生活の中で、歯はさまざまな要因によって徐々に黄ばんでいきます。

たとえば…

•コーヒーや紅茶、赤ワインなどの色素(ステイン)

•喫煙によるヤニ汚れ

•加齢によるエナメル質の変化

•薬の服用や遺伝的な要素

こうした着色や変色を、ホワイトニングによって歯の本来の明るさ以上にトーンアップさせることができます。

✨ホワイトニングの効果

ホワイトニングの主な効果は「歯を白くする」ことですが、それ以外にもさまざまなメリットがあります。

【見た目の効果】

•黄ばみが取れて透明感のある自然な白さになる

•清潔感が増し、口元の印象が明るくなる

•メイクやファッションとのバランスも良くなる

【心理的な効果】

•笑顔に自信が持てるようになる

•コミュニケーションが前向きになる

•自己肯定感が高まる

実際にホワイトニングをされた患者様からも、「マスクを外すのに抵抗がなくなった」「写真を撮るときに自然に笑えるようになった」というお声をよくいただきます。

⏳ホワイトニングの持続期間

ホワイトニングの効果は永続的ではありません。

一度白くなった歯も、時間の経過とともに少しずつ色が戻っていきます。

ただし、方法やケアの仕方によって持続期間に差が出ます。

【オフィスホワイトニング(歯科医院で行う)】

即効性があり、1回の施術で白さを実感しやすいのが特徴です。

持続期間の目安は約3〜6か月程度。

早く効果を出したい方、イベント前に白くしたい方におすすめです。

【ホームホワイトニング(自宅で行う)】

マウスピースに薬剤を入れて、自宅でじっくり白くしていく方法です。

効果が出るまでに少し時間はかかりますが、白さが自然で長持ちしやすいのが特徴です。

持続期間の目安は約6か月〜1年。

【デュアルホワイトニング(併用)】

オフィス+ホームを組み合わせることで、

「早く白く」「長くキープ」することが可能です。

白さをしっかり定着させたい方におすすめです。

🌿白さを長持ちさせるコツ

せっかく白くした歯も、日常生活の中での習慣によって再び着色してしまうことがあります。

白さをキープするために、次のポイントを意識してみましょう。

•コーヒー・紅茶・赤ワイン・カレーなどの着色しやすい飲食物を控える

•喫煙を控える

•毎日の歯みがきを丁寧に行う(研磨剤が少ない歯みがき粉がおすすめ)

•定期的にクリーニングや**タッチアップ(追加ホワイトニング)**を受ける

特に、3〜6か月ごとのメンテナンスを行うことで、白さをより長くキープできます。

🌸まとめ

ホワイトニングは、歯の色を明るくするだけでなく、笑顔の印象や気持ちまで明るくしてくれる素敵な施術です。

ただし、効果を長く保つためには生活習慣の見直しと定期的なメンテナンスが欠かせません。

「自分に合ったホワイトニング方法を知りたい」「白さをキープするコツを教えてほしい」など、気になることがあればぜひお気軽にご相談ください🪥✨

2025年08月15日

みなさんこんにちは!

歯科助手・トリートメントコーディネーターの長岡です。

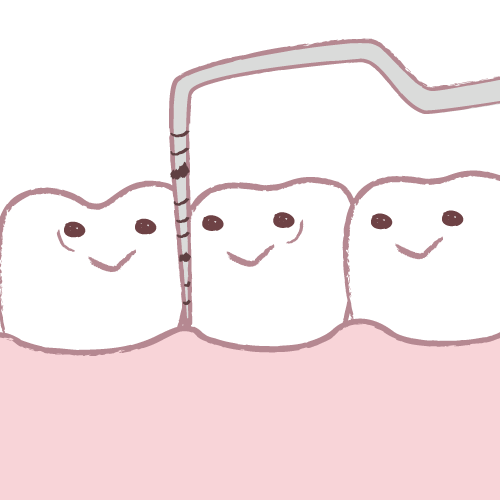

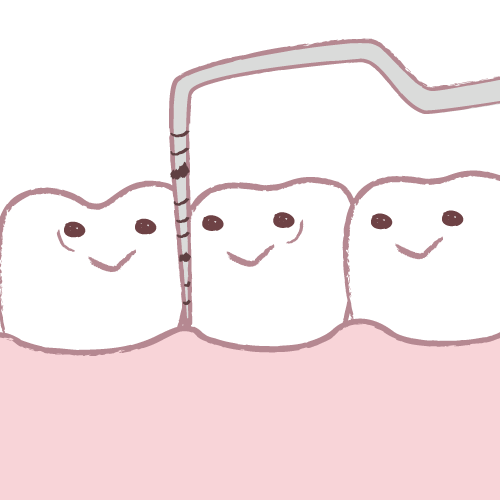

みなさん突然ですが、「歯周ポケット」という言葉を聞いたことはありますか?

歯医者さんで検診を受けた時に歯ぐきに器具を入れ「チクっ」とした経験や「○ミリですね」と言われたことありませんか?

でも、実際にそれが何を検査しているのか、何を意味するのか、詳しく知っている方は意外と少ないです。

歯ぐきと歯のすき間、それが「歯周ポケット」

歯周ポケットとは、歯と歯ぐきの間にできる“すき間”のことです。健康な歯ぐきでは、このすき間はとても浅く、2〜3ミリ程度。しかし歯ぐきが炎症を起こしたり、歯を支える骨が減ってくると、このすき間が深くなってしまいます。深くなった部分には食べかすや歯垢(プラーク)がたまりやすく、さらに炎症が悪化してしまうという悪循環が生まれます。

どうしてポケットが深くなるの?

原因の多くは歯周病です。

歯周病は、歯垢の中にいる細菌が歯ぐきに炎症を起こし、進行すると歯を支える骨まで溶かしてしまう病気です。炎症によって歯ぐきが腫れ、歯と歯ぐきの間が広がることでポケットが深くなります。初期は痛みがほとんどなく、知らない間に進んでしまうため“沈黙の病気”とも呼ばれます。

歯周ポケットの深さでわかること

歯医者さんでは、専用の細い器具(プローブ)でポケットの深さを測ります。

・3ミリ以内:健康、または軽い歯肉炎

・4〜5ミリ:歯周病の初期〜中等度

・6ミリ以上:進行した歯周病

深さが大きいほど、汚れがたまりやすく、歯ブラシでは届きにくくなります。

放置するとどうなる?

歯周ポケットが深くなったまま放置すると、歯を支える骨がさらに減っていきます。すると歯がグラグラして、最終的には抜けてしまうことも…。

実は、日本で歯を失う一番の原因は虫歯ではなく歯周病です。

自分でできる予防とケア

歯周ポケットを深くしないためには、毎日の丁寧な歯磨きと、歯垢や歯石を定期的に取り除くことが大切です。歯と歯ぐきの境目を意識して磨く、デンタルフロスや歯間ブラシを使うなど、少しの工夫で予防できます。

歯並びによっても磨き方にコツが必要だったりするので詳しい磨き方については当院にお越しの際に歯科医師・歯科衛生士にお気軽にお尋ねください!

早めの受診が安心への近道

歯周病は初期のうちなら改善が可能です。ポケットが浅い状態を保つことが、将来の歯の健康を守ります。気になる症状がなくても、半年〜1年に一度は歯科医院で検診を受けてみましょう。

健康な歯や歯ぐきは一生の財産。

あなたの笑顔を守るためにも、まずは歯科医院で歯周ポケットのチェックを受けてみませんか?

2025年04月25日

みなさんこんにちは!

歯科助手、トリートメントコーディネーターの長岡です。

今回は虫歯と宇宙飛行士の関係についてお話したいと思います!

宇宙飛行士といえば、体力も知識もトップレベルの人たち。

そんな彼らにも「虫歯」が大きな問題になることをご存じですか?

宇宙では地球のようにすぐに歯医者さんに行けません。

もし虫歯が進行して激しい痛みが出たら、ミッションに大きな支障をきたす恐れがあります。

そのため、虫歯の早期発見と治療は宇宙飛行士にとってとても重要なのです。

では、虫歯があると宇宙飛行士になれないのでしょうか?

実は、しっかりと治療を受けて完治していれば問題ありません。大切なのは「未治療の虫歯を放置しないこと」。これは私たちの日常でも同じです。

⸻

虫歯を防ぐには? 予防がカギ!

虫歯は、一度できてしまうと自然には治りません。だからこそ「予防」がとても大切です。虫歯予防には、予防歯科の受診と毎日のセルフケアの両方が欠かせません。

⸻

今日からできる! 家でのセルフケア方法

予防の第一歩は、日々のケアです。次のことを意識してみましょう。

・丁寧な歯みがき:1日2〜3回、時間をかけてみがきましょう。特に寝る前は丁寧に。

・フロスや歯間ブラシの使用:歯ブラシだけでは届かないすき間もケアできます。

・甘いものはタイミングが大切:だらだら食べは避け、食後は早めに歯みがきを。

⸻

歯科医院でのチェックも忘れずに

どんなにセルフケアをがんばっても、見えない部分の虫歯や初期のトラブルには気づきにくいもの。だからこそ、定期的な歯科受診が重要です。

当院では、虫歯の早期発見と治療を重視し、痛みの少ない治療を心がけています。

⸻

当院のセルフケア指導

当院では、患者さま一人ひとりに合わせたセルフケアのアドバイスを行っています。歯みがきのクセや苦手なポイントを確認しながらお子様から大人の方まで、効果的なケア方法をお伝えします!

⸻

宇宙飛行士のように健康な歯を目指しましょう!

宇宙飛行士でさえ、虫歯には注意しています。私たちの日常生活でも、歯の健康は大きな影響を与えます。

予防歯科の受診と毎日のセルフケアを大切にして、将来のトラブルを防ぎましょう。

当院では、虫歯の治療はもちろん、予防中心のケアにも力を入れています。気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

皆さまのご来院をお待ちしています!

2025年03月14日

みなさんこんにちは!歯科衛生士の嶋です🦷

気温も少しずつ上がり、春の訪れを感じる季節になりました🌸いかがお過ごしでしょうか?

早速ですが、みなさんフッ素についてご存知でしょうか?

フッ素というと、歯磨き粉に入っているイメージが多いと思います。実は日常生活で摂取している野菜、肉、魚介類、お茶などにも含まれています。毎日の食事の中で摂取しなくてはならない栄養素の一つです!

では、歯に対してどんな予防効果があるのかお話しします。

◉虫歯への抵抗力を高める

虫歯菌の働きを弱め、酸が作られるのを弱めます。また、フッ素は虫歯菌の代謝に必要な酵素の働きを妨げるため細菌の増殖を抑えて、虫歯の進行を防ぎます。

◉歯の修復(再石灰化)を促進する

歯の表面では「脱灰(だっかい)」と「再石灰化(さいせっかいか)」が繰り返されています。

脱灰とは食事をすることで虫歯菌が酸を作り出し、歯の表面からカルシウムやリン酸等のミネラルが溶け出してしまうことをいいます。これらのミネラルが溶け出すことにより、歯質の表層が破壊され穴があきます。これが一般的に虫歯と言われているものです。ここまで進行してしまうと自然治癒が見込めないため、こうなる前に溶け出したカルシウムやリン酸等を再度歯に吸収させなければなりません。

フッ素は歯の近くに存在することで、カルシウムやリン酸等を引き寄せて再石灰化を促してくれます。

◉歯質を強化する

虫歯は歯の表面のエナメル質が酸に溶かされる病気ですが、フッ素はエナメル質を強化して虫歯への抵抗力を高めます。歯質を強化してくれるので、虫歯予防に効果的です。

虫歯ケアに役立つフッ素入り歯磨き粉ですが、その効果は口の中にフッ素があることで発揮されます。

そのため、できるだけ長く口の中にフッ素を留めておくことが大切です。ここで、フッ素歯磨き粉の活用方法をご紹介します。

◉歯磨き後のうがいについて

歯を磨いたあとは水ですすいで口の中をさっぱりさせたいものですが、何度もすすいでしまうとフッ素が流れてしまいます。フッ素を口の中に残すためには、うがいは最小限にとどめるのがおすすめです。

歯を磨いたら、5〜15ml程度の少量の水で1回だけすすぎましょう。

歯を磨いた後は、1〜2時間は飲食を控えましょう。

◉就寝前の使用について

寝ている間は唾液の分泌が減少し、口の中の自浄作用が低下します。細菌が繁殖しやすい状態になるため、寝る前の歯磨きがおすすめです。

◉フッ素が高濃度で配合されている

「1,450ppmの高濃度フッ素配合」

歯磨き粉を選んでいると、こんな文字を目にすることはありませんか?

現在、日本で販売されているフッ素配合歯磨き粉のなかで、高濃度の物は1,450ppm配合の商品です。当院では、患者様のお口の環境に合わせた歯磨き粉がございます。

虫歯や歯周病の進行を防ぐために、セルフケアは長期的な自己管理が大切です。何かお困りのことなどございましたら、スタッフにお気軽にお声がけ下さい!

2024年12月27日

皆さんこんにちは!歯科衛生士の嶋です。

今年も残りわずかとなりましたが、お身体に気をつけて良いお年をお迎え下さい😊

みなさん、妊娠時期は身体とお口の中にもあらゆる変化が起こることはご存知でしょうか?そこで、今回は妊娠時の口腔内の変化についてお話しします。

【妊娠中に気をつけたいお口の症状について】

〈唾液の質の変化〉

妊娠状態を保つための女性ホルモン(プロゲステロンとエストロゲン)が働き、唾液の性質がネバネバする特徴があります。本来、唾液には口の中の汚れを落とす自浄作用がありますが、ネバネバした唾液は自浄作用が低下している状態なのでむし歯菌が増えたり口内環境が悪化することがあります。

〈女性ホルモン分泌の増加〉

女性ホルモンが血液中にたくさん増えることで、歯周病菌が活発になり妊娠性の歯肉炎になりやすくなります。妊娠性歯肉炎は妊娠初期に発症しやすいと言われています。

〈免疫反応の低下〉

妊娠すると炎症、出血が起きやすくなります。胎児を異常とみなさないように、免疫反応が一時的に低下し、細菌に対する抵抗力が低下します。

〈虫歯のリスク〉

つわりで気持ちが悪いと歯みがきをするのが難しくなることがあります。また、つわりの一症状である嘔吐で胃酸が逆流すると口の中が酸性になりむし歯が出来やすい環境になります。

【胎児に影響があるリスクについて】

妊婦さんの口腔の変化は胎児に影響する場合もあります。進行した歯周病が早産や低体重児出産のリスクを2〜4倍程度高めることが報告されています。理由は、歯周病菌が血液中を循環して子宮内で炎症を起こしたり、炎症性物質の産生によって子宮の収縮が誘発しやすいからです。

【妊娠中のお口のケアについて】

妊娠中は体調面に大きく変化があるので、どのようにケアをしたらいいか悩まれている方もいると思います。そこで、お口のトラブルを減らせるようにご自宅で出来る予防方法をお伝えします!

●つわりがひどい時の歯磨きは、「食べたら磨く」ではなく「体調が良い時にしっかり磨く」ようにしましょう。歯磨きが辛くてできない時は、うがいをするだけでも口の中を酸性から中性に近づけられます。できる範囲で、口の中を清潔に保ちましょう。

●ヘッドの小さい歯ブラシは、つわりがある場合も奥歯まで磨くことが出来ます。

●マウスウォッシュで虫歯、歯周病予防

当院おすすめのマウスウォッシュ

〈フッ化物洗口液〉

無味なのでつわり中も安心して虫歯予防が出来ます。

〈ポイックウォーター〉

たんぱく汚れの分解と除去率が高いので虫歯や歯周病予防が出来ます。

〈ハビットプロモンダミン〉

虫歯、歯周病菌の殺菌、歯茎の炎症と出血を防ぐ働きがあるので虫歯や歯周病予防が出来ます。

当院では、メインテナンスを受けながら妊娠時期のお口の状態に合わせたセルフケア方法もお伝えしています。事前の予防対策をすることで、患者様の全身と胎児の健康を守ることに繋がります!

不安なことや悩んでいることなどあればぜひ当院にお越しください。

2024年11月29日

皆さま、こんにちは☀️

歯科衛生士の田中です!

急激に気温が下がり冬らしくなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか

風邪を引かないよう、暖かくして過ごして下さい⛄️🫶

突然ですが、自分の“歯の色“について気になったことはありませんか?

芸能人を見て歯が白くて羨ましくなったり、逆に自分の写真をみて『歯が黄色い』『色が暗い』と感じたことはないでしょうか?

今回は加齢によって歯の色が変わってしまう理由について、詳しくお話していきます。

🦷そもそも歯ってどんな構造?

『歯』とは何でできているか、どのような構造をしているのか知っていますか?

歯は上のイラストのように層が重なったような構造をしており、1番外側の表面が『エナメル質』、二層目が『象牙質』、真ん中の『歯髄』と書かれている部分がいわゆる神経の部分です。

むし歯の大きさもこの層で判断することも多く、1番外側のエナメル質までしか達していないむし歯を『C1』、象牙質まで達したむし歯を『C2』、歯髄まで達したむし歯を『C3』と呼びます。C3からむし歯がより進行すると根っこだけの状態の『C4』になり抜歯になってしまいます。ちなみに、C2では冷たいものがしみるなどの症状が出始め、C3では強い痛みが出ます。

🦷歯って何色?

一般的に歯は『白色』というイメージがあると思いますが、実際は何色なのでしょうか?

この色に関しても、先ほどお話した歯の構造が深く関わってきます。一般的に思われている歯の『白色』の部分は、実は1番外側の層のエナメル質の色で、二層目の象牙質は黄色味がかかっています。

歯の表面の「エナメル質」は、摩耗や、食品に含まれる酸によってだんだんと薄くなってきます。 エナメル質が薄くなると、内側の黄色味がかった「象牙質」が外から透けて見えてくる為、汚れや着色がなくても、歯が黄色く見える場合があります。

つまり、加齢によって歯が黄色くなっているのは、1番外側の層であるエナメル質が薄くなり、二層目の象牙質が透けて見えているためです。

🦷エナメル質は何で薄くなるの?

先ほども少しお話に出ましたが、歯のエナメル質が失われる主な原因は、酸の影響や摩耗、過度なブラッシングなどです。 食事に含まれる酸性食品や飲料は、エナメル質を溶かしてしまう可能性があります。 また、歯ぎしりや硬い物を噛むことも摩耗の原因となります。 さらには、正しいブラッシングが行われていないと、エナメル質が徐々に削れてしまうことがあります。

エナメル質が溶けたり削れたりすると、先ほども話に出てきたように二層目の象牙質まで到達してしまう可能性もあるため、むし歯の原因にも大きく繋がります。

🦷歯の色を白く保つには

先ほどお伝えしたようにエナメル質が薄くなって象牙質が透けてきてしまう前に、正しい食生活を送ることができているか、正しいセルフケアが行えているか、定期的にメインテナンスに通ってチェックしてもらいましょう。

また、着色が原因の場合はメインテナンスで着色を落とすこともできますし、ホワイトニングを行って白くする方法もあります。まずは衛生士に気軽に相談してみて下さい🫶 (さらに…)

2024年10月11日

みなさんこんにちは!歯科衛生士の嶋です🦷

気温も下がり、秋の深まりを感じる季節となりましたがみなさんいかがお過ごしでしょうか?

今回は歯冠延長術についてお話しします。

【歯冠延長術とは】

根っこだけになってしまった歯を残す治療方法です。

みなさん歯を失う原因は何かご存知でしょうか?

虫歯や歯周病、歯の破折です。

一度削ってしまったり、骨が溶けてしまった歯は元の状態に戻すことが出来ません。

上記であげた歯を失う疾患で、抜歯をせずに歯冠延長術で適応できる歯があります。

【適応できる歯】

・虫歯が進行して、歯ぐきから上に出ている部分(歯冠)がほとんどない。

・歯が割れて、歯ぐきの下まで及んでしまった。

※歯科医師がお口の中の状態とレントゲンで診査診断をし、適応できるか判断します。

また、歯が残せるかどうかは見える歯の高さがポイントです。その基準の一つにフェルールという概念があります。

【フェルールとは】

歯ぐきから上の部分で健康な歯質が2㎜以上あれば、健康な歯周組織を獲得できます。健康な歯質があることで咬む力が分散され、歯の根っこが折れるのを防止します。このフェルールを獲得することで、歯の寿命に大きく関わってきます。

当院で歯を残す選択肢として行っている2つの治療方法をご紹介します。

【クラウンレングスニング】

歯ぐきの位置を下げ、歯の根っこを露出させることで歯ぐきより上に歯がある状態をつくります。歯を抜かずに長期安定した被せ物が可能な状態にします。

【エクストルージョン】

歯ぐきに埋もれた歯の根っこの中央部分にフックを装着し、真上からゴムやバネの力で引っ張り上げます。これにより埋もれていた根っこの上部が挺出するため、土台を作成することができるようになります。

長い目でみて、自身の噛める歯があることは何十年後の全身や歯の健康寿命にも大きく影響してきます。

患者様自身の最善の治療選択と長く歯を守っていくためのプランを分かりやすく説明させていただきます。ぜひ当院にご相談ください!

2024年10月4日

こんにちは!歯科医師の堀井です。

今回は「唾液と味覚」の関係についてお話します。突然ですが、皆さんは唾液が味覚にどれだけ大切な役割を果たしているかご存知ですか?実は、唾液が無いと味を感じにくくなるんです!その理由について詳しく見ていきましょう。

唾液と味覚の関係

私たちが食べ物を食べたとき、舌の表面にある味蕾(みらい)が味を感じ取ります。しかし、食べ物の成分だけでは直接味を感じ取ることはできません。ここで重要なのが「唾液」です。唾液は食べ物を舌の上で溶かし、味蕾に成分を届ける役割を果たしているのです。言い換えると、唾液が無ければ食べ物の味が味蕾に届かず、味を感じにくくなってしまいます。

唾液の役割

唾液は、味を感じるためだけでなく、さまざまな大切な役割を果たしています。以下にその主な働きをまとめました。

* 消化の促進:唾液には消化酵素が含まれており、食べ物を分解しやすくします。

* 口腔内の清掃:唾液は細菌を洗い流し、口の中を清潔に保つ役割を果たしています。

* 虫歯予防:唾液の中に含まれる成分が歯を修復し、酸を中和することで虫歯を予防します。

唾液が減少する原因

唾液の分泌が少なくなると、味を感じにくくなるだけでなく、口腔内のトラブルが増える原因にもなります。唾液の分泌が減る主な原因には以下のようなものがあります。

* 加齢

* 薬の副作用

* ストレスや緊張

* 水分不足

もし「口が渇いて味を感じにくい」と感じたら、唾液の分泌を促進するための対策が必要です。

唾液を増やすための工夫

唾液をしっかりと分泌させるためには、いくつかの工夫が効果的です。

1. よく噛む:食事の際によく噛むことで、唾液の分泌が促されます。

2. 水分補給:こまめに水を飲むことで、口腔内の乾燥を防ぎます。

3. ガムを噛む:ガムを噛むことで、唾液の分泌が増えます。特にキシリトール入りのガムは虫歯予防にも効果的です。

まとめ

唾液は、単に口の中を潤すだけでなく、味覚を感じるためにも重要な役割を担っています。唾液の分泌が減ると味を感じにくくなり、口腔内の健康にも影響を与えることがあるので、日頃からしっかりと唾液の分泌を促す工夫を心がけましょう。

もし、口の渇きや味覚の低下を感じたら、ぜひ一度歯科医院で相談してみてください。唾液の分泌が健康の鍵を握っているかもしれません!