2025年11月11日

こんにちは、歯科医師の飯田です。

朝晩の冷え込みがぐっと強くなり、温かい飲み物が恋しい季節になりました。

この時期になると、「冷たい水や風が当たると歯がしみる…」というご相談が増えてきます。

冬場は知覚過敏が悪化しやすいタイミングでもあります。

今回は、知覚過敏が起きる原因と治療、そしてご自宅でできる対策をまとめました。

■ 知覚過敏はなぜ起きる?

歯の表面は「エナメル質」という硬い層に守られ、その内側に神経に近い「象牙質」があります。

エナメル質がすり減ったり、歯ぐきが下がると象牙質が露出し、冷たい・熱い・甘い・風・歯ブラシの刺激が神経に伝わりやすくなります。

これが知覚過敏の正体です。

特に多い原因は次の通りです。

● 歯ぐきが下がる(歯肉退縮)

加齢、歯周病、強いブラッシングなどが関係します。

● 歯のすり減り(咬耗・摩耗)

歯ぎしり、食いしばり、研磨剤の強い歯磨き粉の使いすぎなど。

● 酸によるダメージ(酸蝕)

炭酸飲料やスポーツドリンクなどで表面が溶けやすくなります。

● 虫歯・詰め物の不適合・ヒビ

「知覚過敏だと思っていたら虫歯だった」ということも珍しくありません。

■ 実は“口呼吸”が知覚過敏を悪化させる?

寒い季節に意外と増えるのが、口呼吸による知覚過敏の悪化です。

口が開いたままだと、空気が直接歯に当たり表面が乾燥します。

乾燥した象牙質は刺激が神経に伝わりやすくなるため、

- 冬の外気でしみる

- マスクを外すとキーンと来る

- 寝起きが特にしみる

といった症状が出やすくなります。

鼻づまりや花粉症、いびきなどで寝ているときに口が開く人も要注意です。

■ 歯科医院でできる治療

● 薬剤の塗布(フッ化物・コーティング剤)

象牙質を保護し、刺激を伝わりにくくします。

● レジン充填・コーティング

根元が削れている場合、形態を戻すことでしみが改善します。

● ナイトガード(マウスピース)

歯ぎしり・食いしばりが強い方に効果的です。

● 詰め物や虫歯のチェック

段差やヒビが原因の場合は、そちらの治療が優先になります。

■ 自宅でできる対策

● 知覚過敏用の歯磨き粉を継続して使用

シュミテクト・クリンプロなどは刺激を伝えにくくする成分入り。

● ブラッシングの力に注意

「ボールペンでメモを書く程度」の力で優しく磨くのがコツです。

● 酸性の飲み物・食べ物の摂り方に気をつける

だらだら飲みは表面が溶けやすくなります。

● 口呼吸の改善を意識する

マスクの中でも口を閉じて鼻呼吸

寝ているときの口の乾燥対策も効果的です。

■ まとめ

知覚過敏は、原因を見つけて正しく対処すれば改善できます。

「少しだけしみるから大丈夫」と放置せず、症状がある方はお気軽にご相談ください。

冷え込む季節こそ、歯をいたわりながら快適にお食事を楽しみましょう。

2025年09月27日

こんにちは!

歯科医師の村上です。

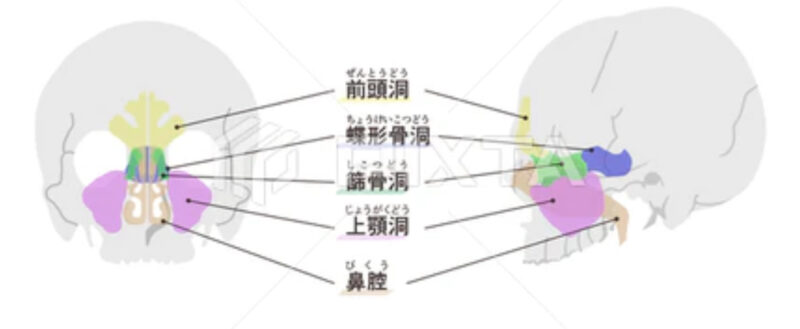

今日は副鼻腔炎は歯に影響があるの?について書いていこうと思います。

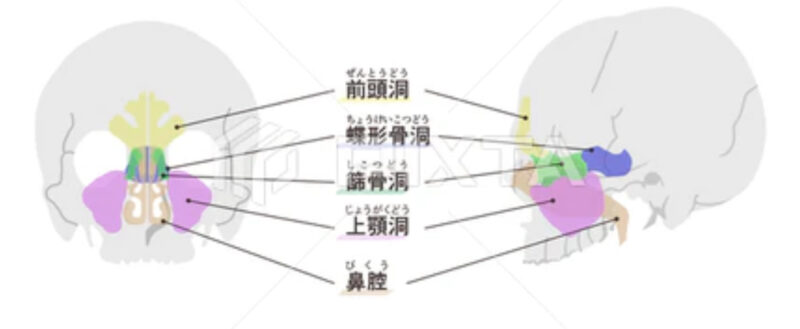

鼻の病気だから歯に影響はでないのでは?と思われがちですが歯に影響がでることもあるんです。

その理由は位置関係にあります。

上の奥歯(特に小臼歯・大臼歯)の根っこは、上顎洞という副鼻腔のすぐ下に位置しています。人によっては根尖(歯の根の先端)が上顎洞の粘膜と非常に近い、あるいは接していることもあります。上顎洞に炎症(副鼻腔炎)が起きると、その炎症が歯の根元や歯ぐきに影響して、歯に痛みや違和感を感じることがあります。特に「噛むと痛い」「歯が浮いた感じがする」などの症状が出ることがあります。

逆に歯の根の炎症(根尖病変など)から上顎洞に炎症が広がり、副鼻腔炎を起こすこともあります。これを「歯性上顎洞炎」といいます。 よくある症状は

よくある症状は

・奥歯に原因不明の痛みや違和感

・歯の治療をしてもなかなか良くならない痛み

・上顎洞炎と同時に歯の痛みが出たり消えたりする

もし「歯が痛いけど虫歯や歯周病が見つからない」とか「副鼻腔炎と同時に歯が変に痛む」という状況なら、歯性の関わりを疑うと良いです。

歯からくる副鼻腔炎と、副鼻腔炎からくる歯の痛みの見分け方をまとめてみたのでぜひ参考にして下さい!

🦷 歯からくる副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)

⚪︎原因

• 虫歯が神経まで進んで根の先に膿がたまる

• 根の治療後のトラブル

• 親知らずや歯周病

⚪︎特徴的な症状

• 痛む場所が「特定の歯」にはっきりしていることが多い

• 噛むと強く痛む

• 歯ぐきに腫れや膿が出ることがある

• 片側だけの副鼻腔炎になりやすい(両側性は少ない)

🤧 副鼻腔炎からくる歯の痛み

⚪︎原因

• 上顎洞の粘膜が腫れて歯の根を圧迫する

• 炎症が神経に波及して「関連痛」として歯に響く

⚪︎特徴的な症状

• 奥歯が「まとめて」痛む、どの歯が悪いかはっきりしない

• 歯が浮いた感じ、じんわり重い痛み

• 鼻づまり・頭痛・顔の圧迫感を伴うことが多い

• 前かがみになると痛みや重さが増す

• 歯を治療しても改善しない

🔍 見分けのコツ

• どの歯か特定できる → 歯の問題の可能性大

• 歯全体が浮くように痛い/鼻の症状もある → 副鼻腔炎の可能性大

• 片側の奥歯だけ痛み、副鼻腔炎も片側だけ → 歯が原因の副鼻腔炎の可能性

歯科でレントゲンやCTを撮って 歯根の病変があるか確認し、耳鼻科で副鼻腔の状態をチェック してもらうのが確実だと思われます!

2025年09月12日

秋風が吹き始め、長かった夏も終わりを迎えようとしていますが、いかがお過ごしでしょうか?🍂

こんにちは、歯科衛生士の沖村です!

皆さん歯医者にメンテナンスに行った際、歯磨きを褒められたことはありますか?

季節の変わり目で体調を崩しやすい今、口の中のセルフケアも重要となってきます🦷

今回は歯科衛生士の私から、歯磨き上達のコツを教えちゃいます🪥

歯磨きには、いくつかの「磨き方」が存在します。これは特定の誰かが考えたのではなく、歯科界の研究や臨床経験を通じて発展してきましたそうです。

歯科衛生士を目指す学校で教わる磨き方の基盤であり、それを基に歯科衛生士は皆さまに指導しています。

ただ歯科衛生士の指導の通り磨いているつもりが上手く磨けていなかったり、時間をかけ丁寧に磨いたつもりが全然磨けていなかったりした経験はありませんか?

その原因は今回のコツに繋がります!

ズバリ、「鏡を見ていないから」です!

お化粧をする時、髭を剃る時、髪の毛を整える時、皆さん何回も何年も見ている顔なのに、毎回鏡を見ないと整えられないと思います。

それに比べて歯磨きをする時はどうでしょう?

顔に比べて自分の歯を見る機会は少ないと思いますが、洗面台の鏡の前では磨いているけど、歯を見て磨いてない、まず鏡すらみてない方がほとんどなのです!

歯の形態を理解し、汚れが付きやすい所を知っており、自分の歯にも関心があり普段からよく観察している歯科医師や歯科衛生士も、鏡を見ないと完璧に磨くのは難しいです。

歯ブラシの動かし方を教えられても、歯磨きが上達しない原因はここにあると思います。

まずは自分の歯がどう生えていて、どこまで生えているのかを鏡で確認して、歯に歯ブラシを当てる、当たって初めて様々な歯ブラシの動かし方が活きてきます。

そして鏡は、近くで歯をじっくり見ることのできる手鏡がオススメです。

今すぐにでも始められる歯磨き上達の秘訣、

ぜひ次の歯磨きから試してみてください!

当院のメンテナンスでは、歯ブラシの処方なども行っております。

ご自身に合ったセルフケア方法を一緒に見つけましょう!

2025年08月29日

こんにちは☀︎

歯科助手・TCの髙橋です☺︎

まだまだ夏の暑さが続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

私はお盆休みに地元の秋田に帰省をし、関東より少しだけ涼しい夏を過ごしました🎐

今日は歯医者で行われる資料撮りについてお話していきます!

みなさんは歯医者で自分のお口の中の写真を撮られたことありますか?

なんでレントゲンを撮るのにお口の中の写真まで撮るのだろう?と不思議に思ったことがある方もいるかもしれません。

写真を撮るのにはいくつか理由があります💡

⑴正確な診断のため

虫歯や歯周病、詰め物や被せ物の状態などを詳しく確認することができます

⑵経過を観察するため

治療前・治療中・治療後の変化を記録し、比較ができるようになります

また、レントゲンでは見えにくい歯の表面や歯茎の状態をカラー画像で確認することもできます

⑶患者さんへの説明に使用するため

どこがどういう状態なのかを視覚的に理解してもらうことができます

⑷治療の性質向上のため

歯科医師や歯科衛生士が細部を拡大して確認できるため、精度があがります。

また、技工士さんに詰め物や被せ物を作ってもらう時にも情報を伝えるツールとして有効です

このようにいくつかの理由がある上でお写真を撮らせていただいています。

では実際にどんな写真を撮っているのか!

こんな感じで撮っています📷

ちなみに一眼レフなので画質はとても良いです✨

正面や側方、あとは食事で物を噛む面(咬合面)の部分などさまざまな視点から撮っています!

実際に当院では初診時にお撮りするレントゲン資料だけではなく、こちらのお口の写真も使用して患者さんに治療についてのカウンセリングを行っています。

そうすることで普段自分の視点からは見ることのできない場所の状態を確認することで現状把握やオーラルケアのモチベーションアップにも繋がります🪥

歯医者に来院された際にお口の写真を撮ると言われた時にはぜひ私がお話したお口の中を撮る理由を思い出していただけると嬉しいです^^

当院では大切な資料としてお撮りするため、スタッフも技術向上のために日々練習をしています!

お口の写真で何か気になることなどがあれば遠慮なくスタッフにお声がけください。

2025年07月18日

こんにちは、歯科医師の飯田です。

今日は皆さんの顎と歯についてお話していきます。

顎関節症とくいしばりは関係あるの?

── 実は「歯周病の悪化」などにも関係してたりします。

「朝起きるとあごがだるい」「口を開けるとカクッと音がする」

そんな症状を感じたことはありませんか?

それは顎関節症のサインかもしれません。

そして、近年その原因として注目されているのが「くいしばり」。

しかもくいしばりは、歯ぐきや骨にまで悪影響を与えることがあるんです。

■顎関節症とくいしばりの関係

顎関節症は、あごの関節や筋肉に不調が出る病気です。代表的な症状には:

- あごの痛み(特に耳の前あたり)

- カクカク音が鳴る

- 口を開けにくい・疲れやすい

その原因のひとつが無意識のくいしばりです。

🦷豆知識:上下の歯は、安静時は基本的に触れていません。

■くいしばりが歯周病を悪化させる理由

歯周病は歯ぐきの炎症が進行して、歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしていく病気です。

しかし、強い咬合力(くいしばり)が加わると、それだけで骨が吸収されることがあります。

これを「咬合性外傷」と言います。

🦷くいしばり+歯周病菌 = 骨が加速度的に壊れていく

- 歯がぐらつく

- 歯ぐきが急に下がる

- 歯の浮いた感じがする

…こうした症状が出る場合は、くいしばりの力の影響を疑います。

■治療アプローチ:スプリント・ボツリヌス療法

🦷マウスピース

睡眠中に装着し、歯や関節に加わる力を分散させます。

装着することで「歯の摩耗」や「関節の消耗」を防ぐことができます。

🧪ボツリヌス治療(ボトックス注射)

咬筋(エラの筋肉)や側頭筋に少量のボツリヌストキシンを注射することで、

過剰な筋肉の緊張をやさしくゆるめ、くいしばりの力そのものを弱める治療です。

効果は3〜6か月程度持続し、以下のようなメリットがあります:

- 顎関節の痛みやだるさの軽減

- 歯の破折や摩耗の予防

- エラの張りがやわらぐ美容的効果も(副次的)

🟡注意点としては:

- 妊娠中・授乳中は不可

- ごくまれに一時的な筋力低下や口元の違和感が起きることがあります

当院では、スプリントだけで改善が難しい方や、筋肉の緊張が強い方におすすめしています。

■まとめ

くいしばりは、顎関節症だけでなく、歯周病の悪化や歯そのものの寿命にも関わる問題です。

だからこそ、「くせだから仕方ない」とあきらめず、力のコントロールを意識的に行うことが重要です。

治療にはマウスピースや生活指導に加えて、ボツリヌス療法という選択肢もあります。

患者さん一人ひとりの症状や生活に合わせて、無理のないアプローチをご提案いたします。

「もしかして私も…」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたのあごと歯ぐきを、私たちが守ります。

2025年07月3日

こんにちは! 市川ビルさとう歯科・矯正歯科船橋の歯科医師 坂牛です。

今回は、近年注目されているにもかかわらず、まだあまり知られていない「酸蝕症」について、分かりやすくお伝えしたいと思います。

船橋で歯の異変を感じたら!酸蝕歯の治療と予防は市川ビルさとう歯科・矯正歯科船橋へ

「最近、歯がしみる」「歯の表面がなんだかツルツルしている」「昔より歯が黄ばんできた気がする」そんなお悩みはありませんか? もしかしたらそれは、虫歯ではないのに歯が溶けてしまう「酸蝕症(さんしょくしょう)」のサインかもしれません。酸蝕症は、酸によって歯のエナメル質が少しずつ溶かされていく病気です。虫歯(う蝕)のように細菌が関与するわけではないため、自覚症状が出にくいのが特徴です。そのため、気づかないうちに進行しているケースも少なくありません。早期に発見し適切な対策をすることが、歯を守るうえで非常に大切です。

「酸蝕症の病態と臨床対応 (北迫勇一)」より引用

酸蝕症ってどうしてなるの?原因と治療法

酸蝕症の原因は大きく分けて2つあります。一つは体の中からくる「内因性」のもの、もう一つは口の外からくる「外因性」のものです。

内因性の原因で代表的なのは、逆流性食道炎による胃酸の逆流です。胃酸は非常に強力な酸性であるため、繰り返し逆流することで歯が酸にさらされ、溶けてしまいます。また、拒食症や過食症に伴う嘔吐も同様に歯にダメージを与えます。

「酸蝕症の病態と臨床対応 (北迫勇一)」より引用

一方、外因性の原因として挙げられるのは、酸性の飲食物の過剰摂取です。例えば、炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、お酢を多く含む食品などは酸性が強く、これらを頻繁に口にすることで歯が溶けるリスクが高まります。特に、だらだらと飲み続けたり、口の中に長く留めたりする習慣がある方は注意が必要です。酸蝕症が進行すると、知覚過敏、歯の変色、歯の欠け、さらには噛み合わせの変化など、さまざまな問題を引き起こします。

当院では、患者様一人ひとりのライフスタイルや食習慣、全身疾患などを丁寧にヒアリングし、原因を特定することから始めます。初期症状であれば、フッ素塗布や食習慣の改善指導で進行を抑えることができます。進行してしまった場合でも、溶けてしまった部分をコンポジットレジンで修復したり、歯の状態によっては詰め物や被せ物で対応したりすることで、見た目と機能を回復させることが可能です。当院では、マイクロスコープを用いた精密な診査により、肉眼では見えにくい歯のわずかな変化も正確に把握し、最適な治療計画をご提案いたします。

市川ビルさとう歯科・矯正歯科船橋では、酸蝕症の治療と予防に力を入れています。当院の強みは、患者様一人ひとりに寄り添った丁寧なカウンセリングです。酸蝕症は生活習慣が大きく関わるため、まずは患者様のお話をじっくりお伺いし、原因となっている可能性のある要素を見つけ出します。そして、マイクロスコープで行う精密な診査により、肉眼では捉えきれない歯の微細な変化やダメージを正確に診断します。これにより、適切な治療法を的確に判断し、患者様にご納得いただけるまで詳しくご説明いたします。

当院では、酸蝕症の進行度合いや患者様のご希望に応じて、様々な治療オプションをご用意しています。管理栄養士による食事指導を通じて、食習慣の改善をサポートします。また、歯科衛生士による丁寧なメンテナンスでは、ご自宅でのセルフケア方法のアドバイスや、歯の表面に残った酸の除去、フッ素塗布などを行います。これにより、歯質の強化を図り、酸への抵抗力を高めます。さらに、進行した酸蝕歯に対しては、見た目も美しく、かつ耐久性のあるコンポジットレジンを用いた修復治療や、必要に応じて詰め物・被せ物といった治療を行います。これらはすべて、歯科医師と連携し、患者様にとって最適な治療方針を検討し実行します。当院は土日診療も行っておりますので、平日お忙しい方も安心してご来院いただけます。また、定期検診で早期発見に努めることで、重症化する前に食い止めることができます。

酸蝕症に関するよくある質問と費用目安

Q1: 酸蝕症と虫歯(う蝕)の違いは何ですか? A1: 酸蝕症は酸によって歯が化学的に溶けるのに対し、虫歯は細菌が糖を分解して酸を作り、その酸によって歯が溶かされる病気です。

Q2: 歯がしみるのは酸蝕症の初期症状ですか? A2: 知覚過敏は酸蝕症の一般的な初期症状の一つですが、他の原因も考えられます。正確な診断のためには歯科医院での診察が必要です。

Q3: 予防のために、具体的に何をすれば良いですか? A3: 酸性の飲食物を摂りすぎない、だらだら飲みを避ける、食後は水やお茶で口をゆすぐ、フッ素配合歯磨き粉を使うなどが挙げられます。

Q4: 治療にかかる費用はどれくらいですか? A4: 酸蝕症の治療費用は、症状の進行度合いや選択される治療法によって異なります。保険診療が適用される場合と、自費診療となる場合があります。例えば、コンポジットレジンによる修復は保険適用となることが多いですが、広範囲の治療や審美性を重視する場合は自費診療となることもあります。詳細な費用については、患者様のお口の状態を拝見し、治療計画をご説明する際にご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

早期発見・早期治療が大切!歯の健康は市川ビルさとう歯科・矯正歯科船橋へ

歯は一度溶けてしまうと元には戻りません。しかし、酸蝕症は早期に発見し、適切な対策を講じることで、その進行を食い止め、ご自身の歯を長く健康に保つことが可能です。

「もしかしたら酸蝕症かも?」と少しでも不安に感じたら、どうぞお気軽に市川ビルさとう歯科・矯正歯科船橋へご相談ください。当院では、丁寧なカウンセリングと精密な検査で、患者様のお口の状態を正確に把握し、一人ひとりに最適な治療と予防法をご提案いたします。皆様の口腔健康維持のため、スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。まずはお電話、またはWeb予約からご連絡ください。

2025年06月20日

こんにちは!歯科医師の水野です。

「歯石」という言葉は聞いたことがある方も多いと思いますが、「縁下歯石(えんかしせき)」となると、あまり聞き慣れないかもしれませんね。歯茎の健康に深く関わるこの縁下歯石について、分かりやすく解説していきます。

歯石と縁下歯石、どう違うの?

まず、歯石とは、歯磨きで取り切れなかった食べカスや細菌の塊(プラーク)が唾液のミネラルと結びついて石のように硬くなったものです。歯の表面についている白い、または黄色っぽい塊を見たことがある方もいるでしょう。これは「縁上歯石(えんじょうしせき)」といって、歯茎より上に見えている歯石です。歯磨きや歯間ブラシ、デンタルフロスなどで比較的取り除きやすい歯石です。

一方、今回お話しする縁下歯石は、歯茎の奥深く、歯と歯茎の境目にある「歯周ポケット」の中に隠れるようにしてできる歯石です。縁上歯石と違い、歯茎に覆われているため、自分では見ることができませんし、歯ブラシで取り除くことも非常に難しいのが特徴です。

縁下歯石はなぜ厄介なの?

縁下歯石が厄介なのは、その性質にあります。

・色と硬さ: 縁下歯石は、血液成分を取り込むため、黒褐色をしていることが多いです。また、縁上歯石よりも硬く、歯にしっかりとこびりついています。

・歯周病を悪化させる温床: 縁下歯石の表面はザラザラしていて、細菌が繁殖しやすい構造をしています。この細菌が歯周病の原因となり、歯茎の炎症(歯肉炎)をさらに悪化させたり、歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしたりする「歯周炎」へと進行させてしまうのです。歯周病が進行すると、歯茎が腫れて出血しやすくなったり、口臭がきつくなったり、最終的には歯がグラグラになって抜け落ちてしまうこともあります。

どうやってできるの?

縁下歯石ができる主な原因は、歯周ポケットの存在です。歯周病が進行すると、歯と歯茎の間に隙間ができ、この隙間が深くなることで歯周ポケットが形成されます。このポケットの中にプラークが溜まり、やがて縁下歯石へと変化していくのです。歯周病は自覚症状がないまま進行することが多いため、気づかないうちに縁下歯石が溜まっていることも珍しくありません。

縁下歯石は自分で取れない!

前述の通り、縁下歯石は歯茎の奥に隠れているため、ご自身で歯ブラシなどで取り除くことは不可能です。無理に取ろうとすると、歯茎を傷つけたり、炎症を悪化させたりする危険性があります。

どうすればいいの?

縁下歯石を取り除くには、歯科医院での専門的な治療が必要不可欠です。

歯科医院では、専用の器具を使って歯周ポケットの奥深くにある縁下歯石を丁寧に取り除いていきます。これを「スケーリング」と呼びます。場合によっては、歯の根の表面を滑らかにする「ルートプレーニング」という処置も行い、細菌が付着しにくい環境を整えます。

これらの処置は、歯周病の進行度合いによって複数回に分けて行われることもあります。治療後は、ご自宅での毎日の丁寧な歯磨きと、定期的な歯科医院でのメインテナンスが非常に重要です。

まとめ

縁下歯石は、歯周病を悪化させる大きな要因となります。自分では見えず、取り除くこともできないため、定期的に歯科医院を受診し、プロによるクリーニングを受けることが歯と歯茎の健康を守る上で非常に大切です。

「最近、歯茎から血が出るな…」「口臭が気になるな…」と感じたら、それは縁下歯石や歯周病のサインかもしれません。手遅れになる前に、ぜひ一度歯科医院で診てもらいましょう! 早期発見・早期治療が、大切な歯を守る第一歩です。

2025年06月7日

2025年06月06日

こんにちは!歯科医師の村上です!

みなさん!歯磨きしたあと、どのくらいしっかりうがいしてますか?

歯磨き後のうがいは、意外と人によって差があるケア方法のひとつです。しっかり何回もうがいする人もいれば、軽く一度だけの人もいます。でも、実は「うがいのしすぎ」が逆効果になることもあるんです!

今回は、歯磨き後のうがいの正しい回数や水の量について、わかりやすく解説します。

なぜうがいの回数や水の量が重要なの?

多くの歯磨き粉には、フッ素が含まれています。フッ素は歯の再石灰化を助け、虫歯を予防してくれる成分です。

ところが、うがいをしすぎると、このフッ素が口の中から流れ出てしまうんです。せっかくのフッ素効果が減ってしまってはもったいないですよね。

理想的なうがいの回数と水の量は?

✅回数:1回だけ

歯磨き後は、水で1回、軽くゆすぐだけで十分です。

✅水の量:約10~15ml(大さじ1杯程度)

たくさんの水で何度もゆすぐのはNG。少量の水で、軽く1回がベストです。

歯医者さんもお勧めする「フッ素残し」

最近では「フッ素残し」という考え方が広がっています。

これは、歯磨き粉の中のフッ素をできるだけ口に残して、効果を最大限に活かす方法。

やり方はとても簡単:

- 歯磨き粉をつけて、2~3分いねいに磨く

- 歯磨き後は、水を少しだけ口に含んで1回だけうがい

- その後は、できれば30分程度は飲食を避ける

これで、フッ素の虫歯予防効果がしっかり発揮されます。

子供の場合はどうする?

子どもも同じく、「1回だけのうがい」が理想です。ただし、誤って飲み込まないように、*うがいができる年齢(だいたい4~5歳)*までは、歯磨き粉の量を少なめにしましょう。

まとめ

うがいは1回、少量がベスト!

歯磨き後のうがいは、

これだけで、フッ素の効果をしっかり活かすことができます。

毎日の歯磨きをちょっと見直すだけで、虫歯予防の効果がぐんとアップしますよ!

2025年05月23日

暑かったり寒かったりが続いていますが、

お身体は崩されていないでしょうか?

こんにちは!歯科衛生士の沖村です!

皆さん歯ブラシ以外のセルフケアグッズがあるのをご存知ですか?

フロスや歯間ブラシ、タフトブラシなど様々な物が沢山ありますが使ったことが無い方も多いのではないでしょうか?

欧米諸国ではフロスなどを用いてケアを行っている人の割合が60%を超える中、日本では20%程度と言われています。

はたして、歯ブラシ以外の道具も使った方がいいのか?その中でも特に重要なフロスについてお話ししていきます。

▶︎フロスを使うメリットとは?

それはズバリ「歯周病予防のため」です!

実は歯周病の多くは歯と歯の間から発症すると言われています。

歯と歯の間にある歯垢は、歯磨きでは届きません。なので、フロスを使用して歯と歯の間の歯垢を取らなくては予防はできません。

1998年にアメリカ歯周病学会が発表したキャッチコピーで、「Floss or Die フロスをするか、死ぬか」という言葉があります。

フロスの重要性を歯周病の怖さと一緒に伝えるほど、歯周病予防にフロスが欠かせないという事が分かります。

また歯周病や口の中に歯垢が溜まると、口臭の原因となるので、フロスをすると口臭予防にもなります。

▶︎フロスを始めてみようかな…

そう思ってくれた方は是非一度、歯医者のメインテナンスを受けましょう!

歯科衛生士が色んなタイプのフロスや通し方のコツをお伝えします🪥

歯周病は「全世界で最も蔓延している病気で、人類史上最も感染者数の多い感染症」として登録されています。

自分は大丈夫、なんて思わずしっかり歯周病の予防をしていつまでも自分の歯で食べられる口腔内を維持していきましょう!

2025年05月9日

みなさんこんにちは!

歯科助手・TCの髙橋です☺︎

だんだん日中の日差しも強くなってきて暖かい日が多くなりましたね、これからどんどん暑くなっていくと思うので体調管理には十分気をつけてください💧

みなさんは生活する中で毎日必ずすることってありますか?私は歯磨きを毎日必ずしています🪥

今回はそんな歯ブラシについてどれを使うのが良いのか?お話していきます!

ドラッグストアなどにはさまざまな歯ブラシが並んでいて、「結局どれがいいの?」「自分に合うものは?」と迷ったことはありませんか?

実は自分に合った歯ブラシを選ぶことで、虫歯や歯周病の予防効果がぐっと高まります。今回は、歯ブラシ選びのコツと当院のおすすめ商品をご紹介します!

①歯ブラシ選びで大切なのは『毛の硬さ』

歯ブラシには、「やわらかめ」「ふつう」「かため」の3種類の硬さがあります。それぞれに特徴がありますが、基本的には「やわらかめ」か「ふつう」がおすすめです!

【やわらかめ】

歯茎が弱っている人、歯周病の人向け。優しく磨ける。

【ふつう】

健康な歯と歯茎の人向け。バランスが良い。

【かため】

しっかり磨きたい人向けだが、歯や歯茎を傷つける可能性があるので注意。

② ヘッドの大きさは「小さめ」が良い!

大きなヘッドは一見効率よく磨けそうですが、奥歯や細かいところに届きにくいというデメリットも。日本人の口には「小さめヘッド」の方が合っていると言われています。

③電動歯ブラシは良い?悪い?

最近は電動歯ブラシも人気ですよね。皆さんの中にも使われている方も多いのではないでしょうか? 電動歯ブラシは正しく使えばとても効果的です。

ポイントや注意点としては

・時間がない人や手が不自由な人におすすめ

・磨きすぎ・押しつけすぎに注意

・替えブラシのコストがかかってしまう

これらがあがりますが、当院でも電動歯ブラシは販売しているのでおすすめです🙆♀️

歯ブラシ選びに正解はありません。自分のお口の状態や生活スタイルに合ったものを選ぶことこそがベストな選択になります!

もし迷ったらぜひ歯科衛生士や歯科医師に相談するのもおすすめです!

最後に当院で販売している歯ブラシを少し紹介します🤏

①ルシェロシリーズ

こちらは患者さんの口腔内に合わせて毛の硬さだけでなく植毛デザインまで最適化したブラシを処方・選ぶことができる新しいコンセプトの歯ブラシです。

当院ではう蝕や歯周病などさまざまな症状に対して予防したい方におすすめのシリーズを取り揃えていますはさ🪥

②クラプロックス

こちらはスイス🇨🇭発の超極細毛による優しい磨き心地が特徴の歯ブラシです🪥

何といっても毛の植毛本数が普通の歯ブラシの約2〜10倍!超極細な毛と圧倒的な植毛本数により歯茎を傷めることなく毛先が列溝や歯と歯の間に深く入り込みます!

また、通常の歯ブラシに比べて約3ヶ月間の交換サイクルで使用できます。

カラフルなデザインも歯磨きを楽しくしてくれるポイント♩自分に合ったお気に入りの1本を見つけてみてください^_^

③クラプロックス電動歯ブラシ

こちらはクラプロックスシリーズの電動歯ブラシです!

クラプロックスの優しいみがき心地と、安定した清掃効果をカンタン操作で実現することができます。

毛先の高速振動で強力清掃、流体力学的効果

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯みがき粉が混ざりあったところに乱流が生じます。

この乱流によって、歯と歯の間の隅角部など毛先の届かないところにいる多くのプラークを取り除きます!すごいですよね。

電動ブラシ買ってみたいけど何がいいんだろう?という方におすすめです◎

いかがでしたか?毎日皆さんが使っている歯ブラシも調べてみるととても奥が深いんです🪥

ぜひ自分に合った歯ブラシで虫歯・歯周病予防をして健康な歯を保ちましょう!

よくある症状は

よくある症状は